Россия всегда была богата на выдающихся полководцев и флотоводцев.

1. Александр Ярославич Невский (ок. 1220 - 1263 гг.). - полководец, в возрасте 20 лет он разгромил шведских завоевателей на реке Неве (1240 г.), а в 22 - немецких «псов-рыцарей» в ходе Ледового побоища (1242 г.)

2. Дмитрий Донской (1350 - 1389 гг.). - полководец, князь. Под его руководством была одержана величайшая победа на Куликовом поле над полчищами хана Мамая, которая явилась важным этапом освобождения Руси и других народов Восточной Европы от монголо-татарского ига.

3. Пётр I - русский царь, выдающийся полководец. Является основателем российской регулярной армии и военного флота. Он проявил высокие организаторские способности и талант полководца в ходе Азовских походов (1695 - 1696 гг.), в Северной войне (1700 - 1721 гг.). во время Персидского похода (1722 - 1723 гг.) Под непосредственным руководством Петра в знаменитой Полтавской битве (1709 г.) были разгромлены и пленены войска шведского короля Карла XII.

4. Фёдор Алексеевич Головин (1650 - 1706) - граф, генерал - фельдмаршал, адмирал. Сподвижник Петра I, величайший организатор, один из создателей Балтийского флота

5 Борис Петрович Шереметьев (1652 - 1719) - граф, генерал - фельдмаршал. Участник Крымских, Азовских. Командовал армией в походе против крымских татар. В бою при Эресфере, в Лифляндии, отряд под его командованием разбил шведов, нанёс поражение армии Шлиппенбаха при Гуммельсгофе (5 тыс.убитыми, 3 тыс.пленными). Русская флотилия вынудила шведские корабли уйти из Невы в Финский залив. В 1703 им был взят Нотебург, а затем Ниеншанц, Копорье, Ямбург. В Эстляндии Шереметев Б.П. занял Везенберг. Шереметев Б.П. осадил Дерпт, который в 13 ИЛ 1704 сдался. Во время Астраханского восстания Шереметев Б.П. был послан Петром I на его подавление. В 1705 Шереметев Б.П. взял Астрахань.

6 Александр Данилович Меньшиков (1673- 1729) - светлейший князь, сподвижник Петра I. Генералисимус морских и сухопутных войск. Участник Северной войны со шведами, сражения под Полтавой.

7. Пётр Александрович Румянцев (1725 - 1796 гг.) - граф, генерал - фельдмаршал. Участник русско-шведской войны, Семилетней войны. Наиболее крупные победы были им одержаны в ходе первой русско-турецкой войны (1768 - 1774 гг.), особенно в битвах при Рябой могиле, Ларге и Кагуле и многих других боях. Турецкая армия была разгромлена. Румянцев стал первым кавалером ордена Святого Георгия I степени и получил титул Задунайского.

8. Александр Васильевич Суворов (1729-1800) - Светлейший князь Италийский, граф Рымникский, граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов, вручавшихся в то время.

Ни разу ни в одном из данных им сражений не потерпел поражения. Более того, почти во всех этих случаях он убедительно побеждал при численном превосходстве неприятеля

он взял штурмом неприступную крепость Измаил, разгромил турок при Рымнике, Фокшанах, Кинбурне и т. д. Итальянский поход 1799 г. и победы над французами, бессмертный переход через Альпы был венцом его полководческого искусства.

9. Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-1817) - выдающийся русский флотоводец, адмирал. Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. Он заложил основы новой морской тактики, основал Черноморский военный флот, талантливо руководил им,одержав ряд замечательных побед на Черном и Средиземном морях: в Керченском морском сражении, в сражениях у Тендры, Калиакриии и др. Знаменательной победой Ушакова было взятие острова Корфу в феврале 1799 г., где успешно использовались комбинированные действия кораблей и сухопутного десанта.

Адмирал Ушаков провел 40 морских сражений. И все они завершились блестящими победами. В народе его называли «Флотским Суворовым».

10. Михаил Илларионович Кутузов (1745 - 1813 гг.) - прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь. Герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. Воевал против турок, татар, поляков, французов в различных должностях, в том числе Главнокомандующим армиями и войсками. Образовал не существовавшую в русской армии легкую конницу и пехоту

11. Михаил Богданович Барклай де Толли (1761-1818г.г.) - князь, выдающийся российский полководец, генерал-фельдмаршал, военный министр, герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. Командовал всей русской армией на начальном этапе Отечественной войны 1812 года, после чего был замещён М. И. Кутузовым. В заграничном походе русской армии 1813—1814 годов командовал объединённой русско-прусской армией в составе Богемской армии австрийского фельдмаршала Шварценберга.

12. Пётр Иванович Багратион (1769-1812г.г.) - князь, российский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Потомок грузинского царского дома Багратионов. Ветвь карталинских князей Багратионов (предков Петра Ивановича) была внесена в число российско-княжеских родов 4 октября 1803 года при утверждении императором Александром I седьмой части «Общего гербовника

13. Николай Николаевич Раевский (1771-1829г.г.) - русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии. За тридцать лет безупречной службы участвовал во многих крупнейших сражениях эпохи. После подвига под Салтановкой стал одним из популярнейших генералов русской армии. Борьба за батарею Раевского явилась одним из ключевых эпизодов Бородинского сражения. К огда в 1795 году Персидская армия вторглась на территорию Грузии, и, выполняя свои обязательства по Георгиевскому трактату, русское правительство объявило Персии войну. В марте 1796 года Нижегородский полк в составе корпуса В. А. Зубова отправился в 16-месячный поход к Дербенту. В мае, после десяти дней осады, Дербент был взят. Вместе с главными силами он дошёл до реки Куры. В тяжёлых горных условиях Раевский проявил свои лучшие качества: «23-летний командир сумел сохранить во время изнурительного похода полный боевой порядок и строгую воинскую дисциплину».

14. Алексей Петрович Ермолов (1777-1861г.г.) - русский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии. Генерал от артиллерии. Герой Кавказской войны. В кампании 1818 г. руководил постройкой крепости Грозная. В его подчинении находились войска, посланные для усмирения аварского хана Шамиля. В 1819 г. Ермолов приступил к возведению новой крепости — Внезапная. В 1823 г. командовал боевыми действиями в Дагестане, а в 1825 г. воевал с чеченцами.

15. Матвей Иванович Платов (1753-1818г.г.) - граф, генерал от кавалерии, казак. Участвовал во всех войнах конца XVIII — начала XIX века. С 1801 года — атаман Донского казачьего войска. Участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, потом в турецкой войне. Во время отечественной войны командовал сначала всеми казачьими полками на границе, а потом, прикрывая отступление армии, имел успешные дела с неприятелем под местечком Мир и Романово. Во время отступления французской армии Платов, неотступно преследуя её, нанёс ей поражения у Городни, Колоцкого монастыря, Гжатска, Царево-Займища, под Духовщиной и при переправе через реку Вопь. За заслуги был возведён в графское достоинство. В ноябре Платов занял с боя Смоленск и разбил войска маршала Нея под Дубровной. В начале января 1813 года вступил в пределы Пруссии и обложил Данциг; в сентябре получил начальство над особым корпусом, с которым участвовал в сражении при Лейпциге и, преследуя неприятеля, взял в плен около 15 тыс. человек. В 1814 году он сражался во главе своих полков при взятии Немюра, у Арси-сюр-Оба, Сезанна, Вильнева.

16. Михаил Петрович Лазарев (1788-1851г.г.) - русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, кавалер ордена Святого Георгия IV класса и первооткрыватель Антарктиды. Здесь в 1827 году, командуя военным кораблём «Азов», М. П. Лазарев принял участие в Наваринском сражении. Сражаясь с пятью турецкими кораблями, уничтожил их: он потопил два больших фрегата и один корвет, сжёг флагманский корабль под флагом Тагир-паши, вынудил выброситься на мель 80-пушечный линейный корабль, после чего зажёг и взорвал его. Кроме того, «Азов» под командованием Лазарева уничтожил флагманский корабль Мухаррем-бея. За участие в Наваринском сражении Лазарев был произведен в контр-адмиралы и награждён сразу тремя орденами(греческий — «Командорский крест Спасителя», английский — Бани и французский — Святого Людовика, а его корабль «Азов» получил Георгиевский флаг.

17. Павел Степанович Нахимов (1802-1855г.г.) - русский адмирал. Под командой Лазарева М. П. совершил в 1821—1825 гг. кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». Во время плавания был произведён в лейтенанты. В Наваринском сражении, командовал батареей на линейном корабле «Азов» под командованием Лазарева М. П. в составе эскадры адмирала Л. П. Гейдена; за отличие в сражении был награждён 21 декабря 1827 г. орденом св. Георгия IV класса за № 4141 и произведён в капитан-лейтенанты. В 1828г. вступил в командование корветом «Наварин», трофейным турецким кораблём, носившем ранее имя «Нассабих Сабах». Во время русско-турецкой войны 1828—29, командуя корветом, в составе русской эскадры блокировал Дарданеллы. В период Севастопольской обороны 1854—55 гг. проявил стратегический подход к обороне города. В Севастополе Нахимов хотя и числился командиром флота и порта, но с февраля 1855 года, после затопления флота, защищал, по назначению главнокомандующего, южную часть города, с удивительной энергией руководя обороной и пользовался величайшим нравственным влиянием на солдат и матросов, звавших его «отцом-благодетелем».

18. Владимир Алексеевич Корнилов (1806-1855г.г.) - вице-адмирал (1852). Участник Наваринского сражения 1827 и Русско-турецкой войны 1828-29. С 1849 — начальник штаба, с 1851 — фактический командующий Черноморским флотом. Выступал за перевооружение кораблей и замену парусного флота паровым. В Крымскую войну — один из руководителей Севастопольской обороны.

19. Степан Осипович Макаров (1849 - 1904 гг.) - Он явился основоположником теории непотопляемости корабля, одним из организаторов создания миноносных кораблей и торпедных катеров. Во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. осуществил успешные атаки вражеских кораблей шестовыми минами. Он совершил два кругосветных путешествия и ряд арктических рейсов. Умело командовал Тихоокеанской эскадрой при обороне Порт-Артура в русско-японской войне 1904 - 1905 гг.

20. Георгий Константинович Жуков (1896-1974гг.) - Самым прославленным советским полководцем общепризнанно является Маршал Советского Союза. Разработка планов всех крупнейших операций объединенных фронтов, больших группировок советских войск и их реализация проходили под его руководством. Эти операции всегда заканчивались победно Они имели решающее значение для исхода войны.

21. Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968г.г.) - выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза, маршал Польши. Дважды Герой Советского Союза

22. Иван Степанович Конев (1897-1973г.г.) - советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

23. Леонид Александрович Говоров (1897-1955г.г.) - советский полководец, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

24. Кирилл Афанасьевич Мерецков (1997-1968г.г.) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

25. Семён Константинович Тимошенко (1895-1970г.г.) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В мае 1940 — июле 1941 народный комиссар обороны СССР.

26. Фёдор Иванович Толбухин (1894 - 1949г.г.) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

27. Василий Иванович Чуйков (1900-1982г.г.) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, во время Великой Отечественной войны — командующий 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве.2-жды герой СССР.

28. Андрей Иванович Ерёменко (1892-1970г.г.) - Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Один из виднейших полководцев Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.

29. Радион Яковлевич Малиновский (1897-1967г.г.) - советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза, с 1957 по 1967 годы — министр обороны СССР.

30. Николай Герасимович Кузнецов (1904-1974г.г.) - советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза, возглавлял советский ВМФ (как Народный комиссар Военно-морского флота (1939—1946), Военно-морской Министр (1951—1953) и Главнокомандующий)

31. Николай Фёдорович Ватутин (1901-1944г.г.) - генерал армии, Герой Советского Союза, принадлежит к плеяде основных полководцев Великой Отечественной войны.

32. Иван Данилович Черняховский (1906-1945г.г.) - выдающийся советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

33. Павел Алексеевич Ротмистров (1901-1982г.г.) - советский военачальник, Герой Советского Союза, Главный маршал бронетанковых войск, доктор военных наук, профессор.

И это только часть полководцев, которые достойны упоминания.

За всю историю человечества в разных концах мира происходило огромное количество войн, битв и сражений. В них обязательно были победители, которые выиграли схватку, и побежденные, которые были разгромлены или захвачены более сильным противником. Чаще всего победу одерживает та сторона, которая идет в битву под руководством лидера, на плечи которого ложится цель сплотить людей в единое целое, принимать трудные решения в сложных ситуациях и многое другое.

В мире в разные времена жили выдающиеся полководцы, чьи разумные тактики и стратегии приводили к значимым победам даже в самых непростых условиях. Давайте же познакомимся с топ-5 самых величайших полководцев в истории .

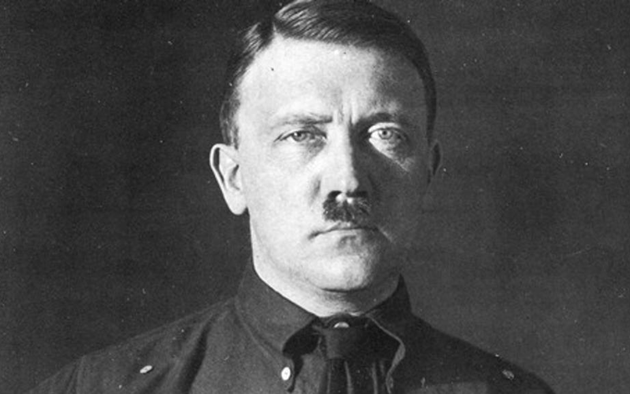

5. Адольф Гитлер

Он пробовал себя в роли художника, был военным ефрейтором, но в историю вошел как великий злой гений. Он смог стать диктатором Третьего рейха, а также самопровозглашенным главнокомандующим войсками в Германии. Ведь в его руках, хоть и на небольшой период времени, оказалась власть над всеми странами Европы. Исторические факты утверждают, что именно ему принадлежит разработка тактики «блицкриг», во время которой война и захват противников проводится в рекордно короткие сроки, пока другие войска не успеют мобилизоваться. От его руки по всему миру пали десятки миллионов человек. Поэтому он является поистине выдающимся военачальником.

4. Чингисхан

Чингисхану удалось основать нацию монгол, получить власть над большей частью мира, которая существовала на то время. Поэтому он заслуживает звание одного из самых знаменитых полководцев за всю историю. Несмотря на то, что его войска называли «варварами» и «ордой», его победы основаны не на грубой силе, а на его блестящей тактике, способностям руководителя и организатора. Чингисхан сумел объединить все племена под своим знаменем и провести блестящую военную кампанию по завоеванию стран Евразии. Под его властью находились страны от Кореи до Польши и от Вьетнама до Ледовитого океана.

3. Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт был императором Франции, под руководством которого на протяжении более двух десятилетий находилась военная и политическая жизнь Европы. Его военный гений, который проявился у него в раннем возрасте, дал ему возможность подчинить себе практически все страны Европейского континента, а также распространить свое влияние на Азию и Африку. Помимо того, что эти страны находились под его влиянием, он сумел привнести туда свою идеологию, нововведения и порядки. Ему подчинялись войска, армии и правительство всех покоренных стран. Таким образом, он сумел войти в историю как один из самых значимых военачальников за все времена.

2. Гай Юлий Цезарь

Достижения Юлия Цезаря настолько значимы для мировой истории, что от его имени возникли слова «кайзер» (нем.) и «царь» (рос.). Он был не только легендарным полководцем, но и великим государственным деятелем. Благодаря его завоеваниям Римская империя получила безопасность и огромное влияние в мире на целые 5 столетий. Во времена его правления во всей Европе распространились латинский язык, римские законы, традиции и обычаи. Его жизнь оборвалась не в великой битве, а от удара ножом, которые был нанесен его близким другом.

1. Александр Македонский

На счету Александра Македонского 11 лет непрерывных сражений, за которые он не одержал ни одного поражения. Хотя чаще всего он вел бои с более сильными противниками. Его продуманная военная стратегия сумела рационально распределить силы между разными типами войск (пехотой, кавалерией, разведкой и военной техникой), что позволяло вести максимально эффективные битвы. Главной целью Александра Великого было объединение Востока и Запада, поэтому на все захваченные территории были распространены культура Эллинов, их политические и военные мысли.

Выдающиеся российские полководцы

Героическая летопись нашего Отечества хранит память о великих победах русского народа под предводительством выдающихся полководцев. Их имена и по сей день вдохновляют защитников Отечества на ратные дела, являются примером выполнения воинского долга, проявления любви к родной земле.

Полководцы императорской России

Одним из самых прославленных русских полководцев считается Александр Васильевич Суворов (1730 - 1800), генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский.

Действительную военную службу Суворов начал в 1748 году солдатом. Уже через шесть лет был удостоен первого офицерского чина - поручика. Боевое крещение он получил в Семилетней войне (1756 - 1763), где будущий великий полководец России приобрел огромный опыт в управлении армией, познании ее возможностей.

В августе 1762 года Суворов был назначен командиром Астраханского пехотного полка. А со следующего года он уже командовал Суздальским пехотным полком. В это время он создал свое знаменитое «Полковое учреждение» - инструкцию, содержавшую основные положения и правила по воспитанию солдат, внутренней службе и боевой подготовке войск.

В 1768 - 1772 годах в чине бригадира и генерал-майора Александр Васильевич участвовал в боевых действиях в Польше против войск шляхетской Барской конфедерации. Командуя бригадой и отдельными отрядами, Суворов совершил стремительные марш-броски и одержал блестящие победы под Ореховом, Ландскруной, Замостьем и Столовичами, овладел Краковским замком.

В 1773 году Суворова перевели в состав действующей армии, которая участвовала в русско-турецкой войне 1768 - 1774 годов. Он получил назначение в 1-ю армию генерал-фельдмаршала П. Румянцева, где стал командовать отдельным отрядом, с которым он совершил два удачных похода за Дунай и разбил крупные силы турок у Туртукая в 1773 году и при Козлуджи в 1774 году.

С началом русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов Суворов руководил обороной Херсон-Кинбу-рнского района, которому турки угрожали с моря и из крепости Очаков. 1 октября 1787 года войска Суворова уничтожили высадившийся на Кинбурнской косе многотысячный вражеский десант. Полководец лично участвовал в бою, был ранен.

1789 год подарил ему две блестящие по полководческому исполнению, победы - у Фокшан и при Рымнике. За победу на реке Рымник он был награжден высшим военным орденом России -Святого Георгия I степени.

11 декабря 1790 года русские войска под командованием Суворова овладели сильнейшей турецкой крепостью Измаил, причем штурмующие численно уступали вражескому гарнизону. Эта битва не имеет себе равных в мировой истории, являясь вершиной воинской славы выдающегося полководца.

В 1795 - 1796 годы Суворов командовал войсками на Украине. В это время он написал свою знаменитую «Науку побеждать». С воцарением Павла I Александр Васильевич выступал против внедрения чуждых русской армии прусских порядков, что вызвало враждебное отношение к нему императора и двора. В феврале 1797 года полководец был уволен в отставку и сослан в свое имение Кончанское. Ссылка продолжалась около двух лет.

В 1798 году Россия вступает во 2-ю антифранцузскую коалицию. По настоянию союзников император Павел I был вынужден назначить Суворова главнокомандующим русско-австрийской армией в Северной Италии. В ходе Итальянского похода 1799 года войска под командованием Суворова одержали победы над французами в сражениях на реках Адда и Треббия, а также при Нови.

После этого русский полководец планировал поход во Францию. Однако ему было предписано оставить австрийские войска в Италии и отправиться в Швейцарию для соединения с корпусом генерала А.Римского-Корсакова. Начался знаменитый суворовский Швейцарский поход 1799 года. Пройдя через заслоны французских войск, преодолев альпийские высоты, русские войска героически прорвались в Швейцарию.

В том же году полководец получил указ императора вернуться в Россию. Наградой ему за Итальянский и Швейцарский походы стали титул князя Италийского и высшее воинское звание генералиссимуса. К тому времени кавалер всех российских орденов высшей степени имел и звание австрийского генерал-фельдмаршала.

Генералиссимус Суворов вошел в военную историю как гениальный полководец. За все время своей полководческой деятельности он не проиграл ни одного сражения, причем почти все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля.

Он стал одним из основоположников русского военного искусства, создав собственную военную школу с прогрессивной системой обучения и воспитания войск. Отбросив устаревшие принципы кордонной стратегии и линейной тактики, разработал и применил в полководческой практике более совершенные формы и способы ведения вооруженной борьбы, которые намного опередили время. Воспитал плеяду русских полководцев и военачальников, среди которых были М. Кутузов и П. Багратион.

Продолжателем суворовских полководческих традиций стал генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745 - 1813), вошедший в российскую историю как спаситель Отечества от Великой армии императора французов Наполеона Бонапарта в ходе Отечественной войны 1812 года.

Родился в семье военного инженера, генерал-поручика. В 1759 году окончил инженерно-артиллерийскую школу и был оставлен в ней преподавателем. В 1761 году получил чин прапорщика и назначен командиром роты Астраханского пехотного полка. Затем был адъютантом ревельского генерал-губернатора, вновь служил в войсках.

Участник русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов, в 1770 году переведен на Юг в состав 1-й армии. Ему довелось быть учеником таких великих русских полководцев, как П. Румянцев-Задунайский и А. Суворов-Рымникский. Принимал участие в больших полевых сражениях - при Ларге и Кагуле. Отличился в бою при Пипештах. Проявил себя храбрым, энергичным и инициативным офицером. Был назначен обер-квартирмейстером (начальником штаба) корпуса.

В 1772 году был переведен во 2-ю Крымскую армию. В июле 1774 года в бою против высадившегося у Алушты турецкого десанта близ деревни Шумы (ныне Кутузовка), командуя батальоном, получил тяжелое ранение в висок и правый глаз. После лечения за границей шесть лет служил под командованием Суворова, занимаясь организацией обороны крымского побережья.

Славу военачальника Кутузов получил в ходе русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов. Сперва он со своими егерями охранял границу по реке Буг. Летом 1788 года принял участие в боях под Очаковом, где получил второе тяжелое ранение в голову. Затем участвовал в боевых действиях под Аккерманом, Каушанами, Бендерами.

В декабре 1790 года при штурме крепости Измаил командовал 6-й колонной атакующих. В победной реляции Суворов дал высокую оценку действиям Кутузова. Тот был назначен измаильским комендантом. Произведенный в генерал-поручики, отразил попытку турок овладеть Измаилом. В июне 1791 года внезапным ударом разгромил; 23-тысячное османское войско при Бабадаге. В Мачинском сражении, умело маневрируя войсками, продемонстрировал искусство победной тактики.

В русско-австро-французской войне 1805 года командовал одной из двух русских армий. В октябре этого года совершил знаменитый отступательный марш-маневр от Браунау к Ольмицу, выводя армию из-под угрозы быть окруженной. В ходе маневра русские разбили войска Мюрата под Амштеттином и Мортье под Бюренштейном. Вопреки мнению Кутузова император Александр I и австрийский император Франц I перешли в наступление на французскую армию. 20 ноября 1805 года состоялось Аустерлицкое сражение, в котором русский главнокомандующий оказался фактически отстраненным от командования войсками. Наполеон одержал одну из самых крупных своих побед.

Именно Кутузову пришлось победно завершить русско-турецкую войну 1806 - 1812 годов. В предпоследний ее год, когда война с Турцией зашла в тупик, главнокомандующим Молдавской армией был назначен Кутузов. В Рущукском сражении 1811 года, имея всего 15 тысяч войск, он нанес полное поражение 60-тысячной турецкой армии.

В начале Отечественной войны 1812 года Кутузов избирается начальником Санкт-Петербургского и Московского ополчений. После того как русские войска оставили Смоленск, под давлением широкого общественного мнения император назначил Кутузова главнокомандующим всей русской армией, утвердив мнение особого правительственного комитета. 17 августа полководец прибыл в отступавшую по направлению к Москве армию. Заметное превосходство Великой армии Наполеона в силах и отсутствие резервов заставило главнокомандующего отвести армию в глубь страны.

Не получив обещанных крупных подкреплений, Кутузов дал французам 26 августа у села Бородино генеральное сражение. В этой битве русские воины развеяли миф о непобедимости Наполеона. Обе стороны понесли в Бородинском сражении огромные людские потери. Французы лишились большей части своей самой многочисленной в Европе регулярной кавалерии. Бородинская битва принесла Кутузову звание генерал-фельдмаршала.

После военного совета в Филях Кутузов принял решение оставить столицу и отвести армию на юг, в Тарутинский лагерь. Москву покинули и жители; наполеоновская армия вступила в огромный опустевший город и стала мародерствовать. Вскоре столица была почти полностью сожжена. Тарутинский марш-маневр поставил французскую армию в крайне невыгодное положение, и она вскоре ушла из Москвы.

Русская армия перешла в контрнаступление. Оно было организовано так, что французские войска непрерывно находились под ударами русских авангардных войск, летучих кавалерийских отрядов и партизан. Все это привело к разгрому остатков Великой армии на берегах реки Березина и бегству их за границу. Благодаря кутузовской тактике огромная Великая армия перестала существовать как военная сила, а сам Наполеон оставил ее и уехал в Париж создавать новую армию.

За умелое руководство русской армией в 1812 году генерал-фельдмаршал Кутузов удостоился высшей полководческой награды России - ордена Святого Георгия I степени и стал в истории страны первым, имевшим все четыре степени ордена. Он получил еще и почетный титул князя Смоленского.

В январе 1813 года русская армия во главе с Кутузовым начала свои заграничные походы. Но здоровье ее главнокомандующего было подорвано, и он скончался в Силезии. Тело полководца было забальзамировано и отправлено в российскую столицу. Там Кутузов был похоронен в Казанском соборе.

Он отдал военной службе более 50 лет своей жизни, став великим русским полководцем. Был хорошо образован, обладал тонким умом, умел сохранять спокойствие даже в самые критические минуты сражений. Тщательно обдумывал каждую военную операцию, стараясь действовать больше маневрами, применяя военную хитрость, и не жертвовать жизнями солдат. Он сумел противопоставить великому европейскому полководцу Наполеону Бонапарту собственную стратегию и тактику. Отечественная война 1812 года стала предметом военной гордости России.

Великим русским полководцем был и генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725 - 1796), прославивший себя в эпоху правления императрицы Екатерины II Великой.

Талант военачальника Румянцева раскрылся в ходе Семилетней войны 1756 - 1763 годов. Сначала он командовал бригадой, затем дивизией. Румянцев стал подлинным героем сражений под Грос-Егерсдорфом в 1757 году и Кунерсдорфом в 1759 году. В первом случае ввод в битву бригады Румянцева решил исход столкновения русской армии с прусской: король Фридрих II был разбит, а войска его бежали с поля боя. Во втором случае румянцевские полки вновь оказались в самом центре сражения, продемонстрировав стойкость и желание победить врага.

В 1761 году во главе корпуса успешно руководил осадой и взятием крепости Кольберг, которую оборонял сильный прусский гарнизон.

С началом русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов Румянцев стал командующим 2-й русской армией. В 1769 году войска под его командованием взяли крепость Азов. В августе того же года - он командующий 1-й русской действующей армией. Именно на этом посту раскрылось дарование великого полководца.

Летом 1770 года русские войска одержали блестящие победы над превосходящими силами турецкой армии и конного войска крымского хана - в сражениях при Ларге и Кагуле. Во всех трех сражениях Румянцев продемонстрировал торжество наступательной тактики, умение маневрировать войсками и добиваться полной победы.

Под Кагулом 35-тысячная русская армия столкнулась с 90-тысячной турецкой армией великого визиря Халиль-паши. С тыла русским угрожала 80-тысячная конница крымских татар. Однако русский полководец смело атаковал укрепленные позиции турок, выбил их из окопов на высотах и обратил в повальное бегство, захватив всю вражескую артиллерию и огромный походный лагерь с многочисленным обозом. Наградой ему за блестящую Кагульскую победу стал орден Святого Георгия I степени.

Продвигаясь вдоль реки Прут, русская армия вышла к Дунаю. Затем полководец перенес боевые действия на болгарское правобережье, ведя наступление на крепость Шумлу. Турция поспешила заключить с Румянцевым Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который закреплял выход России к Черному морю. За одержанные над турками победы генерал-фельдмаршал стал известен в истории как Румянцев-Задунайский.

После победного окончания войны полководец был назначен еще и командующим тяжелой кавалерией русской армии. С началом новой русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов он стал во главе 2-й армии. Однако вскоре он вошел в конфликт с самым сильным человеком эпохи правления Екатерины II - фаворитом императрицы Г. Потемкиным. В результате его фактически отстранили от командования армией, а в 1789 году отозвали с театра военных действий для исполнения генерал-губернаторских обязанностей по управлению Малороссией.

Как великий полководец, генерал-фельдмаршал Румянцев-Задунайский внес много нового, в русское военное искусство. Он был умелым организатором обучения войск, применял новые, более прогрессивные формы ведения боя. Являлся убежденным сторонником наступательной стратегии и тактики, которые после него творчески развил русский военный гений А. Суворов. Впервые в истории военного искусства применил батальонные колонны для маневрирования на поле боя и атаки, положил начало формированию легкой егерской пехоты, действовавшей в рассыпном строю.

Маршалы Великой Отечественной войны

Самым прославленным полководцем войны советского народа против гитлеровской Германии и ее сателлитов был Георгий Константинович Жуков (1896 - 1974), Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.

В русской армии он с 1915 года, участник Первой мировой войны, унтер-офицер, награжден двумя Георгиевскими крестами. В Красной армии с 1918 года. В Гражданскую войну красноармеец, командир взвода и кавалерийского эскадрона. Участвовал в боях на Восточном, Западном и Южном фронтах, в ликвидации бандитизма.

После Гражданской войны командовал кавалерийским эскадроном, полком и бригадой. С 1931 года помощник инспектора кавалерии РККА, затем командир 4-й кавалерийской дивизии. С 1937 года командир 3-го кавалерийского корпуса, с 1938 года - 6-го кавалерийского корпуса. В июле 1938 года был назначен заместителем командующего войсками Белорусского особого военного округа.

В июле 1939 года Жукова назначили командующим 1-й армейской группой советских войск в Монголии. Совместно с монгольской армией было осуществлено окружение и разгром крупной группировки японских войск на реке Халхин-Гол. За умелое руководство операцией и проявленное мужество был удостоен звания Героя Советского Союза.

С июля 1940 года Жуков командовал войсками Киевского особого военного округа. С января по 30 июля 1941 года - начальник Генерального штаба - заместитель народного комиссара обороны СССР.

Полководческий талант Жукова раскрылся в годы Великой Отечественной войны. С 23 июня 1941 года он член Ставки Верховного Главнокомандования. С августа 1942 года - первый заместитель народного комиссара обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Как представитель Ставки он в первые дни войны организует на Юго-Западном фронте контрудар в районе города Броды, срывая тем самым намерение гитлеровцев своими подвижными соединениями с ходу прорваться к Киеву. В августе - сентябре 1941 года генерал Жуков командует войсками Резервного фронта и проводит Ельнинскую наступательную операцию. И сентября того же года назначен командующим Ленинградским фронтом.

В октябре 1941 года Жуков возглавил Западный фронт, основной задачей которого была оборона Москвы. В ходе битвы под Москвой зимой 1941 - 1942 годов войска фронта совместно с войсками Калининского и Юго-Западного фронтов, перейдя в решительное наступление, завершили разгром наступавших -и. немецко-фашистских войск и отбросили их от столицы на 100 - 250 км.

В 1942 - 1943 годах Жуков осуществлял координацию действий фронтов под Сталинградом. В ходе Сталинградской битвы были разгромлены пять ^вражеских армий: две немецкие, две румынские и итальянская.

Затем он координировал действия советских войск при прорыве блокады Ленинграда, вместе с А. Василевским - действия войск фронтов в Курской битве 1943 года, которая стала важным этапом в победе Советского Союза над фашистской Германией. В битве за Днепр Жуков координировал действия Воронежского и Степного фронтов. В марте - мае 1944 года командовал 1-м Украинским фронтом. Летом 1944 года координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе Белорусской стратегической наступательной операции.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза Жуков командовал войсками 1-го Белорусского фронта, который осуществлял Висло-Одерскую операцию 1945 года, разгром немецко-фашистских войск группы армий «А» («Центр»), освобождение Польши и ее столицы Варшавы. В ходе этих операций советские войска продвинулись на 500 км и вступили на территорию гитлеровской Германии.

В апреле - мае 1945 года войска 1-го Белорусского фронта совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов провели Берлинскую операцию, которая завершилась взятием столицы Германии. От имени и по поручению Верховного Главнокомандования Жуков 8 мая 1945 года в Карлсхорсте (юго-восточная часть Берлина) принял капитуляцию вооруженных сил фашистской Германии.

Полководческий талант Жукова проявился в участии и разработке крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. Он обладал огромной силой воли, глубоким умом, способностью быстро оценивать самую сложную стратегическую обстановку, прогнозировать возможный ход боевых действий, умел находить верные решения в критических ситуациях, брал на себя ответственность за рискованные боевые действия, обладал блестящим организаторским талантом и личным мужеством.

Судьба полководца после войны оказалась непростой: при И. Сталине, Н. Хрущеве и Л. Брежневе он почти четверть века находился в опале, но мужественно и стойко перенес все тяготы, выпавшие на его долю.

Другим крупным советским полководцем в годы Великой Отечественной войны был Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев (1897 - 1973).

В русскую армию призван в 1916 году. Участник Первой мировой войны, служил унтер-офицером в артиллерийском дивизионе. В Гражданскую войну - уездный военный комиссар, комиссар бронепоезда, стрелковой бригады, дивизии, штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Сражался на Восточном фронте против колчаковских войск, сил атамана Семенова и японских интервентов.

После Гражданской войны комиссар стрелковой бригады и дивизии. Затем был командиром полка и заместителем командира дивизии. В 1934 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Командовал стрелковой дивизией, корпусом. Был командующим 2-й Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией. В 1940 - 1941 годах командовал войсками Забайкальского, Северо-Кавказского военных округов.

В годы Великой Отечественной войны находился на высших командных должностях - командовал 19-й армией Западного фронта, Западным фронтом, Калининским, Северо-Западным, Степным, 2-м Украинским и 1-м Украинским фронтами. Войска под командованием Конева участвовали в битве под Москвой, в Курской битве, в освобождении Белгорода и Харькова. Конев особенно отличился в Корсунь-Шевченковской операции, где была окружена большая группировка немецко-фашистских войск. .

Затем последовало участие в таких крупнейших операциях Второй мировой войны, как Висло-Одерская, Берлинская и Пражская. В ходе окружения Берлина искусно провел маневр танковыми армиями 1-го Украинского фронта.

За боевые успехи был награжден высшим военным орденом «Победа». Дважды Герой Советского Союза, Герой Чехословацкой Социалистической Республики, Герой Монгольской Народной Республики.

Конева, получившего звание Маршала Советского Союза в 1944 году, в годы Великой Отечественной войны отличало умение готовить и проводить крупномасштабные фронтовые операции, в том числе по окружению и уничтожению больших вражеских группировок. Он умело проводил наступательные действия силами танковых армий и корпусов, применял боевой опыт в обучении и воспитании войск в послевоенный период.

Видным советским полководцем в годы Великой Отечественной войны являлся также Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский (1896 - 1968).

В русской армии с 1914 года. Участник Первой мировой войны, младший унтер-офицер драгунского полка. В Красной армии с 1918 года. В годы Гражданской войны командовал эскадроном, отдельным кавалерийским дивизионом и кавалерийским полком.

После Гражданской войны командовал кавалерийской бригадой, кавалерийским полком, отдельной кавалерийской бригадой, которая участвовала в боях с белокитайцами на КВЖД. После этого командовал кавалерийскими бригадой и дивизией, механизированным корпусом.

Великую Отечественную войну начал в должности командира механизированного корпуса. Вскоре стал командующим 16-й армией Западного фронта. С июля 1942 года командующий Брянским фронтом, с сентября этого же года - Донским, с февраля 1943 года - Центральным, с октября того же года - Белорусским, с февраля 1944 года - 1-м Белорусским, а с ноября 1944 года и до конца войны - 2-м Белорусским фронтом.

Рокоссовский участвовал во многих крупнейших операциях Великой Отечественной войны, его войска одержали немало побед над немецко-фашистскими войсками. Он участник Смоленского сражения 1941 года, битвы под Москвой, Сталинградской и Курской битв, Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операций.

Относится к числу наиболее способных советских полководцев, умело и результативно командовавших фронтами. Свое полководческое искусство Маршал Советского Союза Рокоссовский продемонстрировал в решающих сражениях войны. Был дважды удостоен звания Героя Советского Союза и высшего советского военного ордена «Победа». Командовал парадом Победы в Москве.

После войны назначен главнокомандующим Северной группой войск. В 1949 году по просьбе правительства Польской Народной Республики с разрешения Советского правительства выехал в Польшу и был назначен министром Национальной обороны и заместителем председателя Совета Министров ПНР. Рокоссовскому было присвоено воинское звание маршала Польши.

Рокоссовский много сделал для развития Советских Вооруженных Сил в послевоенный период с учетом опыта Второй мировой войны и научно-технической революции в военном деле. Автор мемуаров «Солдатский долг».

Заслуженным полководцем Великой Отечественной войны был и Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский (1895 - 1977).

Его по праву можно назвать уникальным военачальником, счастливо сочетавшим качества блестящего полководца и выдающегося штабного работника, военного мыслителя и масштабного организатора. Будучи в начале войны начальником оперативного управления, а с мая 1942 и до февраля 1945 года начальником Генерального штаба, Александр Михайлович из 34 месяцев войны лишь 12 работал непосредственно в Москве, а 22 - на фронтах, выполняя поручения Ставки.

Как начальник Генштаба он возглавлял планирование и подготовку практически всех крупнейших стратегических операций наших Вооруженных Сил, решал кардинальные вопросы обеспечения фронтов людьми, техникой, вооружением.

Как представитель Ставки Верховного Главнокомандования успешно координировал действия фронтов и видов Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, при освобождении Донбасса, Белоруссии, Прибалтики. Сменив павшего на поле сражения генерала армии И.Д. Черняховского, во главе 3-го Белорусского фронта успешно руководил наступлением в Восточной Пруссии. Именно руководимая им как главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке наша армия в сентябре 1945 года «на Тихом океане свой закончила поход».

«Познакомившись со стилем и методами его работы непосредственно во фронтовых условиях, -писал Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, - я убедился в его умении необыкновенно быстро ориентироваться в обстановке, глубоко анализировать решения, принятые фронтовым и армейским командованием, умело исправлять недостатки, а также выслушивать и принимать аргументированные соображения подчиненных».

За подчиненных, коль был уверен в них на 100 процентов, Александр Михайлович стоял горой. Когда в июле 1942 года командующим вновь образованным Воронежским фронтом был назначен первый заместитель начальника Генерального штаба генерал Н.Ф. Ватутин, на его место по рекомендации Василевского был выдвинут А. И. Антонов. Но Сталин, даже согласившись на это назначение, не сразу поверил и по достоинству оценил Антонова. И тому несколько месяцев пришлось утверждаться во мнении Верховного, выполняя ответственные задания в войсках. Василевский же, считая, что лучшей кандидатуры не найти, тащил на себе двойную ношу, работал и за себя, и за своего заместителя, пока Алексей Иннокентьевич проходил своеобразный испытательный срок.

Свой первый орден «Победа» Василевский получил за успешную координацию действий 3-го и 4-го Украинских фронтов при подготовке операции по освобождению правобережной Украины и Крыма весной 1944 года. И здесь ему пришлось в полной мере проявить свой характер.

В конце марта по указанию Сталина к Василевскому в штаб 4-го Украинского фронта для окончательного согласования плана Крымской операции приехал маршал К.Е. Ворошилов. Как и Александр Михайлович, он был представителем Ставки, но в отдельной Приморской армии генерала А.И. Еременко, действовавшей на керченском направлении.

После ознакомления с составом сил и средств 4-го Украинского фронта Ворошилов высказал большое сомнение в реальности плана. Мол, у противника такие мощные укрепления под Керчью, а тут еще Сиваш, Перекоп. Словом, ничего не выйдет, если не попросить у Ставки дополнительную армию, артиллерию и другие средства усиления.

Мнение старого кавалериста заставило заколебаться даже командующего 4-м Украинским фронтом генерала Ф.И. Толбухина. Вслед за ним и начальник штаба фронта генерал С.С. Бирюзов закивал головой.

Василевский был удивлен. Ведь не так давно они вместе с командующим фронтом произвели все расчеты и пришли к выводу, что сил для успешного проведения операции вполне достаточно, о чем и доложили в Ставку. Тогда никаких возражений не было, а теперь, когда все уже утверждено Ставкой и нет оснований для пересмотра плана операции, вдруг следуют возражения. Отчего? В ответ Толбухин не слишком уверенно заметил, что получить подкрепление всегда неплохо.

Вот тут и сказался характер Василевского. Александр Михайлович заявил Ворошилову, что сейчас же связывается со Сталиным, докладывает ему обо всем и будет просить о следующем: раз Толбухин отказывается в этих условиях проводить операцию, он сам во главе 4-го Украинского фронта проведет Крымскую операцию.

На фоне убежденности и аргументированного набора представителя Ставки доводы оппонентов как-то сразу пожухли. Толбухин признал, что поторопился с выводами, не подумал хорошенько. Ворошилов в свою очередь заверил, что вмешиваться в действия 4-го Украинского фронта не станет. Но к донесению в Ставку, которое должен был составить Василевский, свои замечания даст. А потом и от замечаний отказался.

Тут к месту вспоминается ответ Василевского на мягкий упрек одного военачальника: «А что касается моей «расчетливости» и «осторожности»... то, по моему мнению, в них нет ничего плохого, если соблюдено чувство меры. Думаю, что каждый военачальник, будь то командир части или дивизии, командующий армией или фронтом, должен быть в меру расчетливым и осторожным У него такая работа, что он несет ответственность за жизнь тысяч и десятком тысяч воинов, и его долг -каждое свое решение взвешивать, продумывать, искать наиболее оптимальные пути к выполнению боевой задачи...»

Операция по освобождению Крыма прошла, как и задумывал Василевский, успешно. Всего за 35 дней наши войска взломали мощную вражескую оборону и разгромили почти 200-тысячную группировку противника. Хотя для самого маршала эта победа чуть не обернулась трагедией. На второй день после освобождения Севастополя в поездке по разрушенному городу его автомашина наскочила на мину. Весь передок вместо с мотором разворотило и отбросило в сторону. Просто чудом маршал и его шофер остались живы...

Вторично маршал Василевский был удостоен ордена «Победа» за удачное руководство боевыми действиями 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов уже в финале войны по ликвидации восточно-прусской группировки врага и взятии Кенигсберга. Цитадель прусского милитаризма рухнула за трое суток.

Здесь уместно сослаться на мнение бывшего командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта маршала Баграмяна, в те дни очень тесно взаимодействовавшего с Александром Михайловичем. «В Восточной Пруссии A.M. Василевский с честью выдержал труднейший полководческий экзамен и проявил во всю мощь как свой талант военного стратега крупного масштаба, так и прекрасные организаторские качества.

Все командармы фронта, а это были многоопытные генералы, такие, как Н.И. Крылов, И.И. Людников, К.Н. Галицкий, А.П. Белобородов, в один голос заявили, что уровень руководства... был выше всяких похвал».

Во вступительном слове следует отметить важность темы, подчеркнуть роль полководцев и военачальников в войне, показать их тесную связь с солдатскими массами.

При рассмотрении первого вопроса, учитывая интересы слушателей, желательно раскрыть полководческий талант нескольких военачальников императорской России, показать их лучшие человеческие качества, назвать причины успеха в важнейших сражениях и войнах.

В ходе раскрытия второго вопроса желательно назвать советских полководцев Великой Отечественной войны и крупных военачальников своего рода войск, раскрыть их заслуги перед Отечеством, показать их тесную связь с солдатскими массами и заботу о них.

В заключение занятия необходимо сделать краткие выводы, ответить на вопросы слушателей, дать рекомендации по подготовке к беседе (семинару).

1. Алексеев Ю. Генерал-фельдмаршал Румянцев-Задунайский //Ориентир; - 2000. № 1.

2. Алексеев Ю. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов //Ориентир. - 2000. № 6.

5. Рубцов Ю. Георгий Константинович Жуков //Ориентир. - 2000. № 4.

4. Рубцов Ю. Константин Константинович Рокоссовский //Ориентир. -2000. № 8.

5. Соколов Ю. Выдающиеся российские полководцы глазами современников (IX - XVII вв.). - М, 2002.

Капитан 1 ранга запаса,

кандидат исторических наук Алексей Шишов

Воевал на фронте Великой Отечественной Войны с марта 1942г по май 1945г. За время 2 раза был ранен под г. Ржевом Калининского района.

Победу встретил под Кёнигсбергом в звании старшего сержанта в должности командира 7 отделения Моторизованной разведывательной роты (участвовал в 21 разведывательной операции).

Награжден:

-орден «Слава 3 степени» за отвагу и мужество, проявленную в борьбе с немецкими захватчиками;

-медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г;

- знак «Отличный разведчик».

Кутузов М.И.

Михаил Илларионович Кутузов, знаменитый русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, спаситель Отечества. Впервые отличился в первой Турецкой компании, тогда же, в 1774 году был тяжело ранен недалеко от Алушты и потерял правый глаз, что не помешало ему остаться в строю. Еще одно тяжелое ранение Кутузов получил во вторую Турецкую компанию при осаде Очакова в 1788 году. Под началом участвует в штурме Измаила. Его колонна успешно овладела бастионом, и первая ворвалась в город. Одержал победу над поляками в 1792 году в составе армии Каховского.

Михаил Илларионович Кутузов, знаменитый русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, спаситель Отечества. Впервые отличился в первой Турецкой компании, тогда же, в 1774 году был тяжело ранен недалеко от Алушты и потерял правый глаз, что не помешало ему остаться в строю. Еще одно тяжелое ранение Кутузов получил во вторую Турецкую компанию при осаде Очакова в 1788 году. Под началом участвует в штурме Измаила. Его колонна успешно овладела бастионом, и первая ворвалась в город. Одержал победу над поляками в 1792 году в составе армии Каховского.

Проявил себя тонким дипломатом, выполняя поручение в Константинополе. Александр I назначает Кутузова военным губернатором Санкт-Петербурга, но в 1802 году отправляет в отставку. В 1805 году его назначают главнокомандующим русской армии. Неудача под Аустерлицем, когда русские солдаты оказались только пушечным мясом для австрийцев, опять вызвала немилость государя, и до начала Отечественной войны Кутузов находился на вторых ролях. В августе 1812 года его назначают главнокомандующим вместо Барклая.

Назначение Кутузова подняло дух отступающей русской армии, хотя он продолжал тактику Барклая по отступлению. Это позволило заманить врага вглубь страны, растянуть его линии и сделать возможным удар по французам сразу с двух сторон.

Отец князя Владимира Андреевича Серпуховского, прославленного подвигами русского полководца, был младшим сыном . Он был удельным князем и нес дипломатическую службу,вскоре умер от чумы за сорок дней до рождения сына Владимира, прозванного впоследствии Храбрым за военные заслуги. Воспитывал юного князя Владимира митрополит Алексей, который стремился вырастить мальчика верного и послушного «брата молодшого» для великого князя, чтобы впоследствии избежать междоусобиц в Московском княжестве.

Отец князя Владимира Андреевича Серпуховского, прославленного подвигами русского полководца, был младшим сыном . Он был удельным князем и нес дипломатическую службу,вскоре умер от чумы за сорок дней до рождения сына Владимира, прозванного впоследствии Храбрым за военные заслуги. Воспитывал юного князя Владимира митрополит Алексей, который стремился вырастить мальчика верного и послушного «брата молодшого» для великого князя, чтобы впоследствии избежать междоусобиц в Московском княжестве.

Первый военный поход Владимир совершил восьмилетним ребенком и уже тогда проявил неслыханную выносливость и храбрость. В десятилетнем возрасте он участвует в еще одном походе, набирается опыта, привыкает к тяжелой военной жизни (1364г.). Новая война (1368) затрагивает интересы Владимира Андреевича: его Серпуховской удел подвергается опасности со стороны могущественного князя Литовского и Русского Ольгерда Гедеминовича. Но серпуховской полк справился самостоятельно, прогнав «литву» восвояси. Впоследствии князь Ольгерд заключает мирный договор с Москвой и даже выдает свою дочь Елену за Владимира Андреевича (1372).

Летописцы рассказывают о многих военных походах князя Владимира: он воюет против русских князей, ливонских крестоносцев, татар «Золотой Орды». Но славу и известность ему принесла знаменитая Куликовская битва (8 сентября 1380). Перед битвой был большой военный совет, где обсуждался план сражения с его участием.

Родился в небольшом старом русском городке под названием Таруса калужской губернии. Семья его была бедной: отец, Григорий Ефремов, обычный мещанин, имел небольшую мельницу, тем и жили. Так бы и остался молодой Михаил всю жизнь работать на мельнице, пока однажды московский купец по фамилии Рябов, владеющий мануфактурной фабрикой в Москве, не обратил на него внимание и не взял подмастерьем к себе. Военная карьера юноши началась в русской императорской армии, где он окончил школу прапорщиков в Телави. Первый бой провёл в качестве артиллериста на Юго-Западном фронте, в составе которой был совершён Брусиловский прорыв на территории Галиции. В боях Михаил показал себя как отважный воин и уважаемый солдатами командир. Вернувшись после Первой мировой войны в Москву, устроился работать на завод.

Родился в небольшом старом русском городке под названием Таруса калужской губернии. Семья его была бедной: отец, Григорий Ефремов, обычный мещанин, имел небольшую мельницу, тем и жили. Так бы и остался молодой Михаил всю жизнь работать на мельнице, пока однажды московский купец по фамилии Рябов, владеющий мануфактурной фабрикой в Москве, не обратил на него внимание и не взял подмастерьем к себе. Военная карьера юноши началась в русской императорской армии, где он окончил школу прапорщиков в Телави. Первый бой провёл в качестве артиллериста на Юго-Западном фронте, в составе которой был совершён Брусиловский прорыв на территории Галиции. В боях Михаил показал себя как отважный воин и уважаемый солдатами командир. Вернувшись после Первой мировой войны в Москву, устроился работать на завод.

Однако вскоре, в разгар столкновений между сторонниками советской власти и сторонниками временного правительства, записался в ряды Замоскворецкого Рабочего Отряда, где был назначен инструктором красногвардейского отряда. В октябре участвовал в знаменитом восстании в Москве. Позже был назначен командиром московской пехотной бригады. Уже после начала в качестве командира воевал на кавказском и Южном фронтах, за что получил два ордена: орден красного знамени и орден красного знамени Азербайджанской ССР “За Баку”. Это были его не последние награды, в дальнейшем он был награждён именной золотой саблей, хрустальной вазой, обрамленной драгоценными камнями и ещё одним орденом красного знамени Азербайджанской ССР, но уже “За Ганджу” Характерен такой случай в жизни Михаила Григорьевича. Во время прорыва к реке Угра 2 апреля 1942, с целью выйти из немецкого окружения, генерал получил от немцев листовку, в которой было изложено предложение Ефремову и его войскам сдаться, подписанное самим Военным командованием Третьего Рейха.

Есть в истории великой России такие люди по биографии и вкладу в историю, можно отслеживать драматический путь развития и становления государства.

Есть в истории великой России такие люди по биографии и вкладу в историю, можно отслеживать драматический путь развития и становления государства.

Федор Толбухин, как раз из этого списка. Найти другого человека, который бы символизировал сложнейший путь русской армии в предыдущем столетии от двуглавого орла к знаменам красного цвета, было бы крайне трудно.

На долю великого полководца, о котором сегодня и пойдет речь, выпало 2 мировые войны.

Тяжелая судьба забытого маршала

Родился в многодетной крестьянской семье 3 июля 1894 года. Интересным фактом является то, что дата его рождения совпадает с датой его крещения, что может свидетельствовать о неточности в сведениях. Скорее всего, точный день рождения неизвестен, поэтому в документах и записана дата крещения.

Князь Аникита Иванович Репнин - полководец времен правления Петра Первого. Родился в семье князя Ивана Борисовича Репнина, титулованного еще при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем) ближним боярином и уважаемым при дворе. В шестнадцать лет он был определен на службу к 11-летнему Петру Первому на должность спальника, и полюбился юному царю. Через 2 года, когда была учреждена Потешная рота, Аникита стал в ней поручиком, а еще через 2 года - подполковником. Верно служил Петру, когда происходил мятеж стрельцов в 1689 году, сопровождал его в походе на Азов, проявил храбрость при взятии его. В 1698 году Репнин стал генералом. По поручению царя набирал новые полки, обучал их, заботился об их обмундировании. Вскоре он получил чин генерала от пехоты (соответствует чину генерала-аншефа). Когда началась война со шведами, со своими войсками направился к Нарве, но в пути получил царский приказ передать войско под предводительство генерала-фельдмаршала Головина, а самому ехать в Новгород, чтобы набрать новую дивизию. Заодно он был назначен новгородским губернатором. Репнин выполнил приказ, затем участвовал в Нарвской битве, дополнил и оснастил свои полки. Затем в ходе разных военных операций не раз проявлял свой полководческий талант, тактическую хитрость и умение правильно воспользоваться ситуацией.

Князь Аникита Иванович Репнин - полководец времен правления Петра Первого. Родился в семье князя Ивана Борисовича Репнина, титулованного еще при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем) ближним боярином и уважаемым при дворе. В шестнадцать лет он был определен на службу к 11-летнему Петру Первому на должность спальника, и полюбился юному царю. Через 2 года, когда была учреждена Потешная рота, Аникита стал в ней поручиком, а еще через 2 года - подполковником. Верно служил Петру, когда происходил мятеж стрельцов в 1689 году, сопровождал его в походе на Азов, проявил храбрость при взятии его. В 1698 году Репнин стал генералом. По поручению царя набирал новые полки, обучал их, заботился об их обмундировании. Вскоре он получил чин генерала от пехоты (соответствует чину генерала-аншефа). Когда началась война со шведами, со своими войсками направился к Нарве, но в пути получил царский приказ передать войско под предводительство генерала-фельдмаршала Головина, а самому ехать в Новгород, чтобы набрать новую дивизию. Заодно он был назначен новгородским губернатором. Репнин выполнил приказ, затем участвовал в Нарвской битве, дополнил и оснастил свои полки. Затем в ходе разных военных операций не раз проявлял свой полководческий талант, тактическую хитрость и умение правильно воспользоваться ситуацией.

Имя Михаила Борисовича Шеина, боярина и воеводы, неразрывно связано с в семнадцатом веке. А имя его впервые встречается в 1598 году - то была его подпись под грамотой об избрании на царство. К сожалению, о жизни этого человека известно очень мало. Родился он в конце 1570 года. В основном все историки, включая Карамзина, описывают лишь два значимых события из жизни Шеина - это его мужественное двухлетнее противостояние в осаждаемом Смоленске.

Имя Михаила Борисовича Шеина, боярина и воеводы, неразрывно связано с в семнадцатом веке. А имя его впервые встречается в 1598 году - то была его подпись под грамотой об избрании на царство. К сожалению, о жизни этого человека известно очень мало. Родился он в конце 1570 года. В основном все историки, включая Карамзина, описывают лишь два значимых события из жизни Шеина - это его мужественное двухлетнее противостояние в осаждаемом Смоленске.

В бытность его воеводою в этом городе (1609 - 1611г) и, уже во времена царствования в 1632 - 1934 гг., когда ему не удалось возвратить от поляков тот же Смоленск, за что, собственно, Михаил Борисович и был обвинен в государственной измене и казнен. Вообще, Шеин Михаил Борисович являлся отпрыском весьма старинного боярского рода, он был сыном окольничего.

Воевал с под Добрыничами в 1605 году, и настолько отличился в бою, что именно ему выпала честь отправиться в Москву с известием о победе. Затем ему был пожалован титул окольничего, и он продолжил свою службу на благо государства воеводою в городе Новгород-Северском. В 1607 Михаил Борисович царской милостью был возведен в боярское звание и назначен воеводой в Смоленск, на который как раз решил пойти войной Сигизмунд Третий, польский король.

Михаил Иванович Воротынский вел свой род от ветви князей Черниговских, точнее, от третьего сына князя Михаила Всеволодовича Черниговского - Семена. Еще в середине пятнадцатого века, его правнук по имени Федор, получил в удельное пользование город Воротынск, который и дал фамилию роду. Михаил Иванович (1516 или 1519-1573) - наиболее известный в истории потомок Федора.

Михаил Иванович Воротынский вел свой род от ветви князей Черниговских, точнее, от третьего сына князя Михаила Всеволодовича Черниговского - Семена. Еще в середине пятнадцатого века, его правнук по имени Федор, получил в удельное пользование город Воротынск, который и дал фамилию роду. Михаил Иванович (1516 или 1519-1573) - наиболее известный в истории потомок Федора.

Не смотря на то, что ратный воевода Воротынский обладал изрядным мужеством и храбростью, не смотря на то, что за взятие Казани получил чин боярина, а также то, «что дается от государя, и имя то - честнее всех боярских имен», а именно - высшее звание царского слуги, судьба Михаила Ивановича сложилась тяжело и, во многом, несправедливо. Он служил великокняжеским наместником в городе Костроме (1521), Был воеводою и в Беляеве, и в , и в Московского государства.

Даниил Васильевич был благородным отпрыском рода самих Гедиминовичей, литовских князей. Его прадед был гостеприимно принят в Московском княжестве после его отъезда из Литвы в 1408 году. Впоследствии прадед Щени положил начало нескольким русским знатным родам: Куракиным, Булгаковым, Голицыным. А сын Даниила Васильевича, Юрий, стал зятем Василия Первого, который, в свою очередь, был сыном знаменитого Дмитрия Донского.

Внук Щени, Даниил, названный в честь прославленного деда-полководца, оказался в родстве с и с литовским князем Гедимином. На службе Иоанна Великого Щеня состоял сначала на незначительных ролях, например, был в свите великого князя Иоанна Третьего в походе на Новгород в 1475 году, затем - уже в качестве дипломата - участвовал в переговорах с послом империи Николаем Поппелем. Родился будущий военный сподвижник в городе Гузум в 1667г, что в герцогстве Гольштейн-Готторп, расположенного на севере Германии. Он верой и правдой в течение пятнадцати лет исправно нес военную службу императору Саксонии, а затем, в 1694 году перешел в чине корнета на шведскую службу. Службу Родион Христианович проходил в Лифляндии в вербованном полку под командованием Отто Велинга.

А потом, осенью 1700 года, тридцатого сентября произошло следующее: ротмистр Бауэр подрался на дуэли со своим товарищем по службе.

Какое оружие самое мощное? Ядерное! А может на первый план выходят космические технологии или новейшие оборонные комплексы? Нет! Самое главное оружие это люди! История России это мужество, честь и отвага наших полководцев. Смекалка и грамотная тактика, вот что отличает представленных ниже героев. Итак 30 великих полководцев за всю историю России 1. Олег князь (Вещий Олег)

Князь новгородский (с 879 г.) и киевский (с 882 г.), объединитель Древней Руси. Расширил ее границы, нанес первый удар по Хазарскому каганату, заключил выгодные для Руси договоры с греками. Легендарный полководец, о котором Пушкин писал: «Победой прославлено имя твое: Твой щит на вратах Цареграда». 2. Святослав князь 942 – 972

Князь Новгородский, великий князь Киевский с 945 по 972 год. Прославленный древнерусский полководец вошел в историю как князь-воитель. Карамзин называл его русским Александром Македноским. Прожив всего около 30 лет, последние 8 из них Святослав лично водил дружины в походы. И неизменно громил более сильных противников или достигал с ними выгодного мира. Погиб в бою. 3. Мономах Владимир Всеволодович (1053 – 1125)

Князь ростовский, черниговский, переяславский, великий князь киевский (1113-1125), выдающийся древнерусский государственный деятель, военачальник, писатель, мыслитель. Лучший русский полководец своего времени, Владимир на поле брани Мономах одерживал одну победу за другой. С 13 до 25 лет он уже совершил 20 военных походов - «великих путей», по выражению самого Мономаха. Всего на его жизнь придется 83 «великих пути». Его унаследованное от византийского императора греческое прозвище переводится как «Единоборец». 4. Невский Александр Ярославич (1221 – 1263)

Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский. Выдающийся русский полководец и государственный деятель. Его победы в Невской битве и в битве на Чудском озере принесли ему посмертную славу, которая превзошла прижизненную известность князя. Образ святого князя Александра Невского, защитника православной веры, рос от столетия к столетию… 5. Иван III Васильевич 22 января (1440 - 1505)

Великий князь московский с 1462 по 1505 год, стал именоваться также Государем, при нем Москва освободилась от ордынского ига. Сам Иван Великий ни одной операцией или сражением лично не руководил, но о нем можно говорить как о верховном главнокомандующем. И итоги войн правления Ивана III - самые удачные за всю историю Московской Руси. 6. Иван IV Грозный 25 августа (1530 – 1584)

Царствование Ивана Грозного (1547-1584) является одним из узловых моментов русской истории. Именно в эти годы было покончено с осколками Золотой орды - Казанским и Астраханским ханствами, Россия достигла значительного территориального расширения на востоке, перешагнув за Урал, начав освоение Сибири, на западе вступила в борьбу за выход к Балтике, попутно покончив с еще одним вековым врагом - Ливонским орденом. В военном отношении это были едва ли не самые напряженные годы русской истории. Все это создает искушение признать крупным военным деятелем и государя, при котором все это произошло - Ивана IV Грозного. Такого рода характеристики довольно часто встречаются в литературе. Для их оценки следует рассмотреть те события русской военной истории XVI в., в которых Грозный участвовал лично. 7. Пожарский Дмитрий Михайлович (1577 – 1642)

Князь Дмитрий (крестильное имя - Косьма) Пожарский - национальный герой России. Военный и политический деятель, руководитель Второго народного ополчения, освободившего Москву во время Смутного времени. Когда шатались устои государства, воевода неизменно демонстрировал верность долгу и своим принципам: служить только родине и законному монарху - и не ловить случай. В то путаное время ясность его позиции притягивала к себе людей, сделав Пожарского народным вождем. 8. Апраксин Федор Матвеевич (1661 – 1728)

Один из создателей русского флота, сподвижник Петра I, генерал-адмирал, первый президент Адмиралтейств-коллегии. На суше Апраксин защитил от шведской армии Санкт-Петербург, который шведы собирались сравнять с землей, а на море нанес им решающее поражение в шхерах при Гангуте. 9. Петр I Великий (1672 – 1725)

«Петр привлекает к себе наше внимание прежде всего как дипломат, как воин, как организатор победы», - сказал о нем академик Е.Тарле. Петр Великий создал новую регулярную Русскую армию и флот, победил шведов и «прорубил окно» в Европу. С правления Петра начинается новый - имперский - период нашей истории. Весь ход 21-летней войны со Швецией определялся волей и наставлениями царя Петра. Все кампании и сражения происходили с его подробными инструкциями и под его направляющей дланью. И часто - с его непосредственным участием. 10. Голицын Михаил Михайлович (1675 – 1730)

Русский полководец, генерал-фельдмаршал, соратник Петра I, участник и герой Северной войны. Возможно, лучший русский военачальник петровской эпохи. «Победителей не судят», - сказал о нем Петр после того, как Голицын ослушался его приказа отступать и взял неприступный Нотебург. «Я, как почал служить, такова огня и порядочного действа от наших солдат не слыхал и не видал», - отозвался царь о другом его сражении… А за морскую победу при Гренгаме наградил шпагой, усыпанной бриллиантами. 11. Миних Христофор Антонович (1683 – 1767)

Снискал себе славу непобедимого фельдмаршала, продолжателя дела Петра Великого. Под его командованием русская армия впервые вторглась в Крым и взяла столицу ханства Бахчисарай. Именно он положил начало победоносных войн России с Портой, открыв новую страницу русской боевой славы. Наиболее активный военачальник в период правления Анны Иоанновны, государственный деятель, инженер. 12. Спиридов Григорий Андреевич (1713 – 1790)

Выдающийся российский флотоводец, полный адмирал (1769 г.). Долгая военно-морская карьера вела адмирала в Средиземное море - к его главной битве при Чесме. Тогда в течение одной ночи турки потеряли в Чесменской бухте 63 корабля - линейные, каравеллы, галеры, галиоты. Потери турок составили более 10 000 человек. Потери русской объединенной эскадры составили 11 человек: 8 - на линейном корабле «Европа», 3 - на линейном корабле «Не тронь меня». 13. Румянцев Петр Александрович (1725 - 1796)

Русский военный и государственный деятель, граф, долгие годы управлявший Малороссией. Участник Семилетней войны, командующий русскими войсками в войнах с Турцией при Екатерине II, герой сражений при Ларге и Кагуле, удостоен титула «Задунайский». Генерал-фельдмаршал (1770). Блистательно продемонстрировал в знаковых сражениях Семилетней и двух русско-турецких войн действенность сформулированных им принципов наступательной стратегии и тактики. Графа Петра Александровича по праву считают и основоположником российской военной доктрины. 14. Суворов Александр Васильевич (1729 - 1800)

Граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799). Генералиссимус (1799). Великий русский полководец и военный теоретик. Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке: «не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля». Яркий во всех отношениях человек, он прославился среди современников не только своими победами, но и своей неординарностью или, как тогда говорили, - чудачествами. Для нас же, потомков, уроки Суворова - это весь его боевой путь, от Берлина и Варшавы до Измаила и Очакова, от Волги и до Альп. 15. Потемкин Григорий Александрович (1739 – 1791)

Г.А. Потёмкин-Таврический - выдающийся русский государственный и военный деятель, светлейший князь, устроитель Новороссии, основатель городов, фаворит Екатерины II, генерал-фельдмаршал. Великий Суворов писал о своем командующем Потемкине в 1789 г.: «Он честный человек, он добрый человек, он великий человек: щастье мое за него умереть». 16. Ушаков Федор Федорович (1744 – 1817)

Великий русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. Не знал поражений в морских битвах. Уже в наши дни Русская Православная Церковь причислила его к общецерковным святым в лике праведных. 17. Кутузов Михаил Илларионович (1745 – 1813)

Великий русский полководец. Граф, светлейший князь Смоленский. Генерал-фельдмаршал. Главнокомандующий Русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Его жизнь прошла в сражениях. Личная храбрость принесла ему не только множество наград, но и два ранения в голову - оба считались смертельными. То, что он оба раза выжил и вернулся в строй, казалось знаком: Голенищев-Кутузов предназначен к чему-то великому. Ответом на ожидания современников стала победа над Наполеоном, прославление которой потомками возвысило фигуру полководца до былинных величин. 18. Багратион Пётр Иванович (1765 - 1812)

«Лев русской армии», герой 1812 года. В переломные моменты боя генерал Петр Иванович Багратион, подчас спешившись, шел в атаку или к боевому рубежу… За всю военную карьеру Багратион не потерпел ни одного поражения. 19. Нахимов Павел Степанович (1802 – 1855)

Российский адмирал, герой обороны Севастополя 1854-1855 гг., занимающий среди замечательных русских флотоводцев исключительное место как один из самых ярких представителей школы русского военного искусства. Нахимов видел в службе на флоте единственный смысл и цель своей жизни. 20. Корнилов Владимир Алексеевич (1806 - 1854)

Знаменитый флотоводец, вице-адмирал российского флота, герой и начальник обороны Севастополя в Крымской войне. Корнилов погиб при первой бомбардировке, но с защитниками города русской славы остался его короткий эмоциональный приказ: «Мы защищаем Севастополь. О сдаче не может быть и речи. Отступления не будет. Кто прикажет отступать, того колите». 21. Скобелев Михаил Дмитриевич (1843 - 1882)

«Убедите солдат на деле, что вы о них вне боя отечески заботливы, что в бою - сила, и для вас ничего не будет невозможного», - говорил Скобелев. И с этим убеждением побеждал в Средней Азии и на Балканах. Покоритель Хивы и освободитель Болгарии, он вошел в историю под именем «белого генерала». 22. Брусилов Алексей Алексеевич (1853 – 1926)

Русский и советский военачальник, герой Первой мировой войны, генерал от кавалерии. После революции перешел на сторону советской власти. Именно этого человека чаще всего вспоминали в советское время и вспоминают сейчас, когда речь заходит об истории Первой мировой войны. Именем генерала назвали одну из ярких операций этого периода - «Брусиловский прорыв» 1916 года. 23. Деникин Антон Иванович (1872 – 1947)