День памяти : 29 августа

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира - правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному - его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. "на керамии", отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт. Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

По Прологам известны 4 Нерукотворных Образа Спасителя: 1) в Едессе, царя Авгаря - 16 августа; 2) Камулианский; обретение его описал святитель Григорий Нисский (память 10 января); по сказанию преподобного Никодима Святогорца († 1809; память 1 июля), Камулианский образ явился в 392 году, но он имел в виду образ Матери Божией - 9 августа; 3) при императоре Тиверии (578-582), от которого получила исцеление святая Мария синклитикия (память 11 августа); 4) на керамии - 16 августа.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, "Спасом на холсте". Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

Молитвы

Тропарь Нерукотворенного Образа, глас 2

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

Кондак Нерукотворенного Образа, глас 2

Неизреченнаго и Божественнаго Твоего к человеком смотрения, неописанное Слово Отчее, и образ неписанный, и богописанный победителен, ведуще неложнаго Твоего воплощения, почитаем, того лобызающе.

Ина молитва ко Господу

О Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ты иногда человеческаго образа Твое лице пресвятое омыв водою и отер убрусом, чудесне оное на том же убрусе изобразити и Едесскому князю Авгарю во исцеление недуга его послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии раби Твои, одержимии душевными и телесными недуги нашими, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати лица Твоего от нас и уклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О Всемилостивый Господи, Спасителю наш! Вообрази Сам Себе в душах наших, да, во святыне и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом, славити не престанем во веки. Аминь.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Память 16/29 августа

Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа царь Едессы Авгарь 1 жестоко страдал от проказы и воспаления суставов. Он услышал о бесчисленных исцелениях, которые совершал Иисус. Поскольку сам он не мог ни передвигаться, ни даже показываться перед подданными, он послал в Иерусалим писца Ананию с письмом к Иисусу. В послании повелитель просил Спасителя прийти к нему и исцелить его: он предложил Христу поселиться в Едессе, чтобы избежать козней иудеев. Кроме того он поручил Анании, который был искусным живописцем, написать портрет Того, о Котором говорили, что Он – Сын Божий.

В Иерусалиме Анания вручил письмо Господу. Христос был окружен большой толпой, поэтому Анания, чтобы лучше видеть Его, поднялся на камень и попытался сделать набросок. Но оказалось, что он не может запечатлеть черты Спасителя, потому что Его лицо, казалось, беспрерывно менялось под действием невыразимой благодати, которая от Него исходила. Христос, проникавший в сердца и мысли людей, догадался о намерении Анании и, желая показать, что невозможно отделить Его человеческую сущность от Божественной, исполнил благочестивое желание посланца, явив великое чудо.

|

Иисус попросил принести небольшой сосуд, омыл в нем Свое лицо и отер его полотном, сложенным вчетверо. Тотчас Его черты оказались неизгладимо отпечатанными на этом Мандилии – нерукотворно, то есть без помощи человеческих рук. Он вернул полотно Анании с письмом, предназначенным Авгарю. В нем Иисус объяснил, что Ему необходимо исполнить в Иерусалиме предвечный Божественный замысел о спасении людей. Но Он пообещал, что после завершения Своего служения, когда Он вознесется на небо, Он отправит к Авгарю одного из Своих учеников, чтобы тот позаботился о спасении души и тела царя 2 .

Повелитель принял Ананию с великой радостью и простерся перед изображением святого лика с верой и любовью, после чего обнаружил себя почти полностью исцеленным от проказы за исключением одной язвы на лбу.

После Вознесения Господа нашего и Пятидесятницы святой апостол Фаддей был послан в Едессу. Проповедуя Благую Весть, он крестил царя и большую часть населения. Выйдя из крещальной купели, Авгарь обнаружил, что исцелился полностью, и вознес благодарность Господу. Впоследствии он выказывал столь большое почитание Нерукотворного образа, что приказал поместить его в нишу над главными воротами города, где прежде находился идол. На воротах сделали надпись: «Христос Бог, всякий, кто надеется на Тебя, никогда не узнает несчастья». И каждый, кто входил в город, должен был ему поклониться. Так было во время правления Авгаря и его сына.

Однако внук Авгаря, взойдя на трон, задумал вернуть народ к поклонению идолам и для этого разрушить Нерукотворный Образ. Епископ Едессы, предупрежденный в видении об этом замысле, повелел замуровать нишу, где находился Образ, поместив перед ним зажженный светильник.

Прошло много лет. Хотя царство вновь стало христианским, о существовании иконы забыли.

В 544 году персидский царь Хосров осадил город, ввергнув всех его обитателей в великий страх. Тогда епископу Евлалию в видении было открыто местонахождение Образа Спасителя, заступничеством Которого жители Едессы могут победить. Епископ повелел раскрыть нишу. Каково же было его удивление, когда он не только обнаружил образ невредимым, но и увидел, что после стольких лет лампада все еще горит! Более того, на черепице, которая закрывала нишу, Евлалий увидел точную копию образа 3 , отпечатавшегося на ней. Спешно собравшиеся жители образовали длинную процессию: в великом трепете они несли две святыни, которые привели в страх ряды осаждавших. А когда епископ окропил врагов маслом от лампады, это масло превратилось в жаркое пламя, обратившее неприятеля в бегство.

Несколько лет спустя Едесса перешла в руки персов, а затем в 628 году была отвоевана императором Ираклием, но вскоре покорена арабами. Когда христианская армия вновь достигла города, император Роман Лекапин поспешил перенести в Константинополь (19 августа 944 г.) святой Мандилий и письмо Авгарю. Святой Образ, протообраз всех христианских икон 4 , был встречен огромной толпой и положен вначале во Влахернской церкви, а на следующий день – в Святой Софии. Отсюда его перенесли в храм Богородицы Фаросской, находившийся во дворце, дабы Нерукотворный Образ защищал столицу и весь народ 5 .

________________

- свт.

Убру́с - 1) плат, полотно, полотенце; 2) Святый (Святой) Убрус - Нерукотворный Образ Спасителя; плат с нерукотворным изображением лика .

Сохранился ли Святой Убрус до наших дней?

Предание о Нерукотворном Образе Спаса доносит до нас историю происхождения этой .

Когда Едесский правитель, Авгарь Ухама, страдавший от тяжелой болезни (проказы), неизлечимой обычными врачебными средствами, узнал о , совершаемых Христом на территории Палестины, он отправил к Нему своего слугу Ананию (Ханнана), предварительно вручив ему послание, в котором просил об исцелении. Кроме того, зная о преследованиях Христа со стороны иудеев, Авгарь предложил Ему кров и убежище.

Ввиду необходимости исполнения главной задачи Пришествия в мир, Спаситель от приглашения отказался, однако пообещал прислать впоследствии одного из Своих учеников, который не только излечит Авгаря от телесной болезни, но и исцелит от неведения граждан его страны.

Анания был живописцем и имел поручение от Авгаря запечатлеть образ в случае, если Тот откажется прибыть в Едессу лично. Когда Анания хотел было взяться за написание образа, ему не удалось приблизиться к Спасителю, так как Он был тесним огромными толпами людей. Сколько он ни пытался воспроизвести на материи сияющее Божественной славой лицо, ему никак не удавалось достичь желаемого результата.

Тогда Господь, уразумев происходящее, повелел принести ему плат, после чего умыл Своё лицо и отерся. Таинственно и неизъяснимо на плате отпечатлелся Его Божественный . После того как Убрус был вручен живописцу Ханнану, тот доставил его в Едессу.

Авгарь принял Нерукотворнный Образ с благоговением и с тех пор исцелился, хотя болезнь всё же оставила на его плоти некоторые следы. Окончательно он был исцелен апостолом Фаддеем, который был направлен в Едессу апостолом Фомой после того, как Господь, искупив человеческий род и воскреснув, вознесся на Небеса и воссел одесную Отца.

Фома просветил горожан светом Евангельской проповеди и Едесса сделалась христианской.

Убрус был наложен на доску и утверждён в нише, располагавшейся в крепостной стене над городскими воротами. Все входившие в город через ворота должны были воздавать Нерукотворному Образу поклонение.

Когда, спустя годы, один из потомков Авгаря стал насаждать в Едессе веру, местный епископ, получив , пришёл ночью к воротам, зажёг перед Образом лампаду и замуровал вмещавшую его нишу, причём сделал это настолько искусно, что место хранения иконы уже ничем не выделялось на общем фоне стены. Со временем о местонахождении Образа забыли.

Прошли столетия, прежде чем Нерукотворный Образ вновь был явлен народу.

В 545 году, когда персидский царь Хосрой I (Хозрой I) осадил город Едессу и готовился им овладеть, епископу Евлавию было видение: Жена, явившаяся ему в Небесном величии, указала на место хранения Нерукотворного Образа и повелела взять этот Святой.

Подчиняясь Божественной воле, Евлавий вскрыл замурованную нишу и обнаружил утраченный было Святой Убрус. Образ оказался неповрежденным. Более того, на закрывавшей его каменной (керамической) плите он обнаружил ещё один образ Спасителя, чудесно отобразивший тот, который был запечатлен на Убрусе.

После того как перед Нерукотворным Образом было совершено моление, а затем, с крестным ходом он был пронесен по городским стенам, враг отступил.

Когда в VII веке арабы овладели Едессой, христианам было дозволено поклоняться Образу как святыне. Слава об этой нерукотворной иконе распространилась по всему Востоку.

В 944 году императоры Константин VII Порфирородный и Роман I Лакапин, движимые ревностью о Господе, договорились с властями Едессы о выкупе иконы. В дар за икону им было отправлено 12000 сребреников и 200 пленных сарацин. Вместе с тем было им было дано обещание, что отныне город не будет подвергаться нападениям со стороны императорских войск.

Горожане, конечно же, не хотели расставаться со своей святыней. Однако правителю удалось склонить их к согласию: кого увещеваниями, кого силой и принуждением, кого угрозами смерти.

15 августа 944 года Нерукотворный Образ был доставлен во Влахернский храм, оттуда - в храм «Фарос». 16 августа он был внесён в Константинопольский храм Премудрости Божьей. После чествований и поклонений Нерукотворному Образу, его возвратили в Фарос. В память об этих событиях Церковью был установлен особый Праздник. Он отмечается ежегодно 16 (29) августа.

Со временем Святой Убрус был утрачен.

Согласно наиболее распространённому мнению, он был похищен из Фароса по разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 году и направлен в Венецию на корабле. До Венеции судно так и не дошло: затонуло в Мраморном море. Вместе с судном пошёл на дно и Убрус.

По одному частному преданию, Нерукотворный Образ в Мраморном море не тонул. В XIV веке Иоанн Палеолог передал его генуэзцам в знак признательности за помощь в освобождении некоторых земель от владычества сарацин. Так икона попала в Европу. Правда, впоследствии выяснилось, что образ, выдаваемый за оригинальный Святой Убрус, принадлежит более позднему письму.

Согласно другому преданию, тоже частному, Нерукотворный Образ Спасителя путём сложных перипетий попал на территорию Грузии. Раньше этот образ выставлялся для поклонения. Однако, и он оказался рукотворным.

Что такое Плат Вероники?

Почитаемый в Православной Церкви Святой Убрус не следует путать с известным на Западе Платом Вероники. Принципиальным отличием этой иконы является то, что Христос представлен на ней в терновом венце.

Согласно преданию Западной Церкви, происхождение этой иконы связано со следующим преданием. Вероника была той кровоточивой женой, которую исцелил Господь (). Она сопровождала Его во время шествия на Голгофу, к месту Его последних страданий и жертвенной смерти. Сочувствуя и желая хоть как-то помочь Своему исцелителю, она подала Ему плат, чтобы Он смог стереть с лица капли пота и крови. В знак благодарности Спаситель вернул этот плат с чудесно проявившемся на нём отпечатком Своего лица.

В другом варианте истории о происхождении плата сообщается, что Вероника, желая иметь при себе образ Христа, попросила написать его Евангелиста Луку. Но все его попытки не увенчались успехом. Тогда Господь, зная о её желании, Сам пришёл к ней на вечерю, умылся и приложил плат к лицу, после чего на нём и отобразился Его святой лик.

Также на статус Плата Вероники претендуют три реликвии, находящиеся: в соборе апостола Петра в Риме, в кафедральном соборе небольшой деревни итальянской провинции Абруццо, в монастыре испанского города Аликанте.

В 944 году состоялось перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Православная Церковь отмечает это событие 29 августа.

Чем Нерукотворный Образ отличается от других икон, как он возник – читайте в нашем материале.

Откуда взялся Образ?

Жил в городе Эдессе князь Авгарь, который страдал от тяжелой болезни – проказы. Услышав о проповеди Спасителя, о Его чудесах исцеления, он уверовал в Него на расстоянии и захотел во что бы то ни стало встретиться с Ним. Но тяжелая болезнь не позволяла ему отправиться в Иудею.

Согласно Преданию, он решил написать Иисусу письмо, в котором выразил Ему свою нижайшую просьбу прийти к нему в Эдессу и исцелить его. Понимая, что в силу различных обстоятельств эта просьба может быть не выполнена, Авгарь отправил с письмом лучшего живописца города Ананию, для того чтобы в случае отказа тот смог изобразить лицо Господа. Таким образом князь намеревался получить утешение в болезни.

«Князь Эдесский Авгарь Иисусу, благому Спасителю в странах иерусалимских явившемуся, во плоти радоваться. До меня достиг слух о Тебе и Твоих преславных чудотворениях, как без врачевства и лекарств Ты исцеляешь болезни, – слепым даешь прозрение, хромым хождение, отгоняешь от людей нечистых духов, очищаешь прокаженных, расслабленных, в течение многих лет лежащих на одре, врачуешь словом и воскрешаешь мертвых: слыша о Тебе, что Ты совершаешь столь дивные чудеса, я относительно Тебя пришел к такого рода двум заключениям: Ты или Бог, сошедший с неба, или Сын Божий. Посему я и обращаюсь к Тебе с таким смиренным молением, да потрудишься придти ко мне и исцелить неизлечимую болезнь мою, от которой я страдаю уже много лет; дошло до меня также, что иудеи ненавидят Тебя и хотят причинить Тебе зло. Я же имею город, хотя и небольшой, но красивый и изобилующий всем; итак приходи ко мне и живи со мною в моем городе, в котором для нас обоих найдется всё потребное».

Достигнув Иерусалима, Ананий нашел Спасителя, окруженного большим количеством людей. Он никак не мог к нему подступиться. Тогда взобрался на камень, чтоб было видно лицо Господа, и принялся рисовать Его. Но ничего у живописца не вышло. Ежеминутно лицо Иисуса преображалось, неземная слава отражалась на Его лике, неуловимо меняя выражение.

Внезапно Анания подозвали к Господу. Спаситель назвал его по имени и попросил показать письмо, адресованное Ему. По слову Предания, Господь ответил адресату:

«Блажен ты, Авгарь, не видевший Меня и уверовавший в Меня, ибо о Мне написано, что видящие Меня не имут веры, не видящие же Меня уверуют в Меня и наследуют жизнь вечную. Ты пишешь ко Мне, чтобы Я пришел к тебе, но Мне подобает совершить то, ради чего Я послан, и, по совершении, возвратиться к Пославшему Меня Отцу. И когда Я буду вознесен к Нему, тогда пошлю к тебе одного из учеников Моих, который, совершенно исцелив тебя от твоей болезни, подаст тебе и находящимся с тобою жизнь вечную (через крещение)».

Чтобы исполнить просьбу князя, Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, вытерся убрусом, на котором отпечатлелся Его Божественный Лик. Как великую святыню принес Анания убрус в Эдессу.

![]()

Образ - защита

Получив исцеление и облегчение от привезенного Образа, дождавшись прихода ученика Спасителя и приняв Таинство Крещения, а также крестив жителей города, князь разместил Нерукотворный Образ в нише над городскими воротами для всеобщего поклонения.

Спустя время один из потомков, правящих в городе, стал идолопоклонником и решил снять Образ с ворот. Господь явился одному из эдесских епископов и повелел ему спрятать Образ. Епископ заложил Образ кирпичами и глиняной доской. Вскоре жители совсем забыли о святыне.

В 545 году персидский царь Хозрой I осадил Эдессу. Ситуация была крайне сложной и безнадежной. И вот епископу Евлавию является Пресвятая Дева со словами, что должно извлечь спрятанный Нерукотворный Образ из ниши и Он поможет выстоять городу под осадой неприятеля.

Епископ обретя Нерукотворный Образ из-под камней, был поражен: перед Образом горела лампада, наполненная доверху маслом, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, проявилось изображение Господа, полностью повторяющее Образ. Тут же жители прошли крестным ходом с Нерукотворным Образом вдоль стен города, и персидское войско отступило.

Завладевшие Эдессой арабы в 630 году не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу.

А в 944 году император Константин Багрянородный с большим благоговением и великими почестями перенес Образ и письмо Спасителя в Константинополь, столицу православной Византии.

29 августа (по новому стилю) Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

Нерукотворный Образ. Чем Он отличается от других икон?

Икона Нерукотворного Спаса, наверное, самый уникальный образ из всех созданных за все время существования Церкви.

Это не портрет, написанный по памяти или с чужих слов, не символическое отображение каких-то отвлеченных философских категорий, не аллегория богословских понятий. Это прямой отпечаток земного лика Господа Иисуса Христа. Своего рода фотографический снимок, который отображает единовременный облик Спасителя, но при этом прозревает вечность.

Можно сказать, что Нерукотворный Образ стал первоисточником для очень многих икон. И хотя оригинал Нерукотворного Образа не сохранился, а его многочисленные повторения несут на себе отпечаток эпох и видений Господа, тем не менее этот образ – важное свидетельство истинности земного бытия Спасителя, Его физического присутствия в нашем несовершенном мире и постоянной заботы о Своей Церкви.

Почему Ореховый Спас?

Ореховым (Третьим) Спасом праздник назван в силу своей сезонности. К осени созревают орехи, и народ по давней традиции несет первые и лучшие плоды нового урожая Богу в храм как некую жертву.

Все другие обычаи и поверья – лишь языческие обряды и домыслы, которые нужно исключать из своей жизни православным верующим.

В материале представлены фрагменты иконы «Перенесение Нерукотворного образа» кисти архимандрита Зинона (Теодора)

Нерукотворный Образ (Убрус).

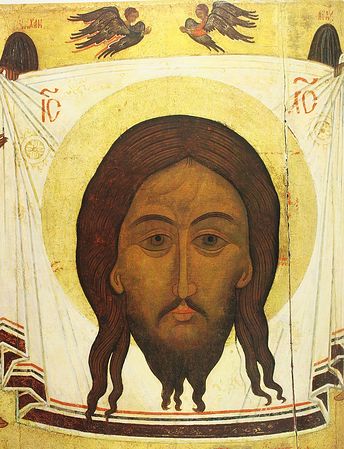

Эдесский Убрус (Нерукотворный Спас, Мандилий) - изображение Иисуса Христа на полотенце (убрусе, мандилии), согласно легенде, сложившейся не ранее VI в., посланное Спасителем правителю г. Эдесса Абгару V Ухаме (4 г. до P. X. - 7 г. от P. X. и 13-50 гг.), известному в апокрифах как Авгарь Черный. Легенда гласила, что эдесский топарх Абгар Ухама, состоявший в переписке с Христом, пожелал иметь Его изображение и послал к Нему живописца для написания портрета. Заметив, что посланник безуспешно пытается нарисовать Его, Христос умылся и отер полотенцем лицо, отчего на этом убрусе отпечатался Его лик - «нерукотворный образ», который и был доставлен апостолом Фаддеем в Эдессу. Правнук Абгара не признавал христианства, поэтому в его правление изображение Спасителя было замуровано в городскую стену и заложено глиняной плитой. Много лет спустя, во время осады Эдессы весной 544 г. войсками иранского шаха Хосрова I, убрус был найден. С его чудесной помощью осажденные эдессцы смогли поджечь неприятельский вал у стен своего города, окропив его водой с иконы. Впервые Эдесский Убрус упоминается в «Церковной истории» Евагрия Схоластика *) , византийского историка VI в. По другой версии, эдесская икона Спасителя была написана местным живописцем Хананом на квадратной доске. Однако подлинность Нерукотворного образа была подтверждена на Седьмом Вселенском соборе. Образ хранился в Эдессе до середины X в., когда он был торжественно перенесен в Константинополь, и в память этого события в Церкви установлен праздник Нерукотворного Спаса. Эдессцы расстались со святыней в 944 г. под угрозой уничтожения города во время его осады византийцами в правление императора Романа I Лакапина (920-944); в качестве компенсации горожане получили от императора 12 тыс. серебряных монет, и, кроме того, были освобождены 200 знатных эдесских пленников. В столице империи Мандилий хранился в храме Богоматери Фаросской и выносился к народу только в дни величайших праздников. После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. следы Эдесского Убруса теряются. По одним сведениям, он был вывезен в Рим и хранился в храме Святого Сильвестра, по другим - икона оставалась в Константинополе до царствования Иоанна V Палеолога (1341-1391), который подарил ее генуэзскому командору Леонардо Монтальдо за военную помощь в династических междоусобицах. Затем якобы образ был перенесен в Геную, а позже отписан армянскому монастырю Святого Варфоломея. Позднее икона оказалась в Риме и хранится там под именем Святого Убруса. Есть и третья версия, по которой подлинный образ Спасителя утонул во время его перевозки морем в Венецию. Эта икона послужила образцом для распространенного в православной иконографии типа, именуемого «Нерукотворный Спас», «Спас на Убрусе», «Святой Убрус», «Спас на Холсте».

Византийский словарь: в 2 т. / [ сост. Общ. Ред. К.А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, т. 2, с.505-506.

Примечания:

*) Евагрий Схоластик - византийский историк и богослов VI в. Родился в 535 или 536 гг., умер в конце VI в. Выходец из семьи богатых сирийских христиан, жил в Антиохии, занимаясь юридической практикой и богословием. Автор «Церковной истории», охватывающей период с 431 по 595 гг.

Первой христианской иконой является «Спас Нерукотворный», она — основа всего православного иконопочитания.

История

Согласно Преданию, изложенному в Четьи Минее, Авгарь V Ухама, больной проказой, послал ко Христу своего архивария Ханнана (Ананию) с письмом, в котором просил Христа прийти в Едессу и исцелить его. Ханнан был художником, и Авгарь поручил ему, если Спаситель не сможет прийти, написать Его образ и принести ему.

Ханнан застал Христа окруженным плотной толпой; он встал на камень, с которого ему было виднее, и попытался изобразить Спасителя. Видя, что Ханнан хочет сделать Его портрет, Христос потребовал воды, умылся, вытер Свой лик платом, и на этом плате отпечатался Его образ. Спаситель передал этот плат Ханнану с повелением отнести с ответным письмом пославшему его. В этом письме Христос отказывался идти в Едессу сам, говоря, что ему надлежит исполнить то, на что Он послан. По исполнении Своего дела он обещал послать к Авгарю одного из Своих учеников.

Получив портрет, Авгарь исцелился от главного своего недуга, но лицо его оставалось еще поврежденным.

После Пятидесятницы в Едессу пошел святой апостол Фаддей. Проповедуя Благую Весть, он крестил царя и большую часть населения. Выйдя из крещальной купели, Авгарь обнаружил, что исцелился полностью, и вознес благодарность Господу. По приказу Авгаря святой убрус (плат) был наклеен на доску из негниющего дерева, украшен и помещён над воротами города вместо ранее находившегося там идола. И каждый должен был поклониться «чудотворному» образу Христа, как новому небесному покровителю града.

Однако внук Авгаря, взойдя на трон, задумал вернуть народ к поклонению идолам и для этого разрушить Нерукотворный Образ. Епископ Едессы, предупрежденный в видении об этом замысле, повелел замуровать нишу, где находился Образ, поместив перед ним зажженный светильник.

Со временем место это было забыто.

В 544 году, во время осады Едессы войсками персидского царя Хозроя, едесскому епископу Евлалию было дано откровение о местонахождении Нерукотворного образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ и не угасшую за столько лет лампаду, но и отпечаток Пресвятого лика на керамике - глиняной доске, закрывавшей святой убрус.

После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.

Льняной плат с изображением Христа долгое время хранился в Эдессе как важнейшее сокровище города. В период иконоборчества на Нерукотворный образ ссылался Иоанн Дамаскин, а в 787 году Седьмой Вселенский собор, приводя его как важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания. В 944 году византийские императоры Константин Багрянородный и Роман I купили Нерукотворный Образ у Едессы. Толпы народа окружали и замыкали шествие при перенесении Нерукотворного Образа из города до берега Ефрата, где процессию ожидали галеры для переправы через реку. Христиане начали роптать, отказываясь отдать святой Образ, если на то не будет знамения от Бога. И знамение было им дано. Внезапно галера, на которую уже внесли Нерукотворный Образ, без всякого действия поплыла и пристала к противоположному берегу.

Притихшие едессяне вернулись в город, а шествие с Образом двинулось далее сухим путем. На всем протяжении пути в Константинополь беспрерывно совершались чудеса исцеления. Монахи и святители, сопровождающие Нерукотворный Образ, с пышной церемонией объехали по морю всю столицу и установили святой Образ в Фаросском храме. В честь этого события 16 августа был установлен церковный праздник Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

Ровно 260 лет сохранялся Нерукотворный Образ в Царьграде (Константинополе). В 1204 году крестоносцы обратили свое оружие против греков и завладели Константинополем. Вместе со множеством золота, драгоценностей и священных предметов ими был захвачен и переправлен на корабль и Нерукотворный Образ. Но, по неисповедимым судьбам Господним, Нерукотворный Образ не остался в их руках. Когда они плыли по Мраморному морю, вдруг поднялась страшная буря, и корабль быстро пошел ко дну. Величайшая христианская святыня исчезла. Этим заканчивается история подлинного Нерукотворного Образа Спасителя.

Существует предание, что Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.

Плат святой Вероники

На Западе предание о Спасе Нерукотворном получило распространение как сказания о Плате Святой Вероники . Согласно нему, благочестивая еврейка Вероника, сопровождавшая Христа в Его крестном пути на Голгофу, подала Ему льняной платок, чтобы Христос мог отереть с лица кровь и пот. Лик Иисуса запечатлелся на платке.

Реликвия, именуемая «плат Вероники» хранится в соборе св. Петра в Риме. Предположительно, имя Вероники при упоминании Нерукотворного образа возникло как искажение лат. vera icon (истинный образ). В западной иконографии отличительная особенность изображений «Плат Вероники» — терновый венец на голове Спасителя.

Иконография

В православной иконописной традиции есть два основных вида изображений Св. Лика: «Спас на убрусе» , или «Убрус» и «Спас на чрепии» , или «Чрепие» .

На иконах типа «Спас на убрусе» изображение лика Спасителя помещено на фоне плата, ткань которого собрана в складки, а верхние концы его завязаны узлами. Вокруг головы - нимб, символ святости. Цвет нимба, как правило, золотой. В отличие от нимбов святых, нимб Спасителя имеет вписанный крест. Этот элемент имеется только в иконографии Иисуса Христа. В византийских изображениях он украшался драгоценными камнями. Позднее крест в нимбах стали изображать состоящими из девяти линий по числу девяти ангельских чинов и вписывать три греческие буквы (Я есть Сущий), а по сторонам нимба на фоне помещать сокращенное именование Спасителя - IС и ХС. Такие иконы в Византии назывались «Святым Мандилионом» (Άγιον Μανδύλιον от греч. μανδύας — «убрус, плащ»).

.jpg)

На иконах типа «Спас на чрепии», или «Чрепие», согласно преданию, изображение лика Спасителя после чудесного обретения убруса, отпечаталось и на черепице-керамиде, которой был закрыт Нерукотворный Образ. Такие иконы в Византии назывались «Святым Керамидионом». На них отсутствует изображение плата, фон ровный, а в некоторых случаях имитирует фактуру черепицы или каменной кладки.

Наиболее древние изображения выполнялись на чистом фоне, без какого-либо намёка на материю или черепицу.

Убрус со складками начинает распространяться на русских иконах с ХIV в.

Изображения Спасителя с бородой клинообразной формы (сходящейся к одному или двум узким концам) известно и в византийских источниках, однако, только на русской почве они оформились в отдельный иконографический тип и получили название «Спас Мокрая Брада»

.

Спас Нерукотворный «Спас Мокрая Брада»

В соборе Успения Божией Матери в Кремле находится одна из чтимых и редких икон — «Спас Ярое Око» . Написана она была в 1344 году для старого Успенского собора. На ней изображен суровый лик Христа пронзительно и строго взирающий на врагов Православия — Русь в это период была под игом татаро-монголов.

Чудотворные списки «Спаса Нерукотворного»

«Спас Нерукотворный» — икона особо почитаемая православными христианами на Руси. Она всегда присутствовала на русских военных флагах еще со времени Мамаева побоища.

А.Г. Намеровский. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг

Самая ранняя сохранившаяся икона «Нерукотворного Спаса» - новгородский двухсторонний образ XII века - находится в Третьяковской галерее.

Спас Нерукотворный. Третья четверть XII века. Новгород

.jpg)

Прославление Креста (оборотная сторона иконы Спас Нерукотворный) XII век. Новгород

Через многие Свои иконы Господь проявлял Себя, являя дивные чудеса. Так, например, в селе Спасском, близ города Томска, в 1666 г. один томский живописец, которому заказали для своей часовни жители деревни икону святителя и чудотворца Николая, по всем правилом приступил к работе. Он призвал жителей к посту и молитве и на приготовленной доске сделал прорись лица угодника Божия, чтобы на следующий день работать красками. Но на другой день вместо святителя Николая увидел на доске очертания Нерукотворного образа Христа Спасителя! Два раза восстанавливал он черты Николая Угодника и дважды чудесным образом возобновлялся на доске лик Спасителя. То же повторилось и в третий раз. Так на доске была написана икона Нерукотворного образа. Слух о совершившемся знамении вышел далеко за пределы Спасского, и сюда отовсюду стали стекаться паломники. Прошло довольно много времени, от сырости, пыли постоянно открытая икона обветшала и требовала реставрации. Тогда 13 марта 1788 г. иконописец Даниил Петров по благословению игумена Палладия - настоятеля монастыря в Томске ножом начал удалять с иконы прежний лик Спасителя, чтобы написать новый. Снял с доски уже полную горсть красок, а святой лик Спасителя оставался неизменным. Страх напал на всех видевших это чудо, и с тех пор никто не осмеливался на обновление образа. В 1930 году, как и большинство церквей, этот храм был закрыт, а икона исчезла.

Нерукотворный образ Христа Спасителя, поставленный неизвестно кем и неизвестно когда, в городе Вятке на паперти (крыльцо перед церковью) Вознесенского собора, прославился совершившимися перед ним бесчисленными исцелениями, по преимуществу от болезней глаз. Отличительной особенностью вятского Спаса Нерукотворного является изображение ангелов, стоящих по сторонам, фигуры которых не полностью прописаны. Список с чудотворной Вятской иконы Спас Нерукотворный до 1917 года висел с внутренней стороны над Спасскими воротами Московского Кремля. Сама икона была доставлена из Хлынова (Вятки) и оставлена в московском Новоспасском монастыре в 1647 году. Точный список был отправлен в Хлынов, а второй установлен над воротами Фроловской башни. В честь образа Спасителя и фрески Спаса Смоленского с внешней стороны, ворота, через которые была доставлена икона и сама башня были названы Спасскими .

Еще один чудотворный образ Спаса Нерукотворного находится в Спасо-Преображенском соборе города Санкт-Петербурга .

Икона «Спас Нерукотворный» в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Был любимым образом императора Петра I.

Икона была написана, предположительно, в 1676 году для царя Алексея Михайловича знаменитым московским иконописцем Симоном Ушаковым. Она была передана царицей своему сыну - Петру I. Он всегда брал с собой икону в военные походы. Именно перед этой иконой император молился при основании Петербурга, а также накануне судьбоносного для России Полтавского сражения. Эта икона не раз сохраняла жизнь царю. Список этой чудотворной иконы возил с собой император Александр III. Во время крушения царского поезда на Курско-Харьково-Азовской железной дороге 17 октября 1888 года, он вышел из разрушенного вагона вместе со всей семьей невредимым. Целой сохранилась и икона Спаса Нерукотворного, даже стекло в киоте осталось целым.

В собрании Государственного музея искусств Грузии находится энкаустическая икона VII века, называемая «Анчисхатским Спасом» , представляющая Христа погрудно. Народное грузинское предание отождествляет эту икону с Нерукотворным Образом Спасителя из Эдессы.

«Анчисхатский Спас» - одна из наиболее чтимых грузинских святынь. В древности икона находилась в монастыре Анчи в Юго-Западной Грузии; в 1664 г. была перенесена в тбилисскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, VI в., получившую после перенесения иконы название Анчисхати (в настоящее время хранится в Государственном музее искусств Грузии).

Чудотворная икона «Всемилостивого Спаса» в Тутаеве

Чудотворная икона «Всемилостивого Спаса» находится в тутаевском Воскресенском соборе. Древний образ написан в середине XV века известным иконописцем Дионисием Глушицким. Икона огромная - около 3 метров.

.jpg)

Изначально икона располагалась в куполе (являлась "небом") деревянного храма в честь святых князей Бориса и Глеба, чем и объясняются ее большие размеры (три метра в высоту). Когда был построен каменный храм, икону Спасителя перенесли в летнюю Воскресенскую церковь.

В 1749 году по указу святителя Арсения (Мацеевича) образ был вывезен в Ростов Великий. 44 года пребывала икона в Архиерейском доме, только в 1793 году борисоглебцам позволили вернуть ее в собор. С великой радостью они несли святыню из Ростова на руках и перед слободой остановились на речке Ковать, чтобы омыть дорожную пыль. Там, где поставили икону, забил ключ чистой родниковой воды, который существует и по сей день и почитается святым и целебным.

С той поры у святого образа стали совершаться чудеса исцеления от физических и духовных болезней. На средства благодарных прихожан и паломников в 1850-м году икону украсили серебряно-золоченым венцом и ризой, изъятыми большевиками в 1923 году. Тот венец, что находится на иконе в настоящее время - его копия.

Существует давняя традиция с молитвой проползать под чудотворной иконой Спасителя на коленях. Для этого в киоте под иконой устроено специальное окошко.

Каждый год, 2 июля, в соборный праздник чудотворный образ выносят из храма на специальных носилках и совершают крестный ход с иконой Спасителя по улицам города с пением и молитвами.

А потом, по желанию, верующие лезут в дыру под иконой - целебный лаз, и на коленях или на корточках проползают под «Всемилостивым Спасом» с молитвой об исцелении.

.png)

***

Нерукотворный Образ Спасителя Иисуса Христа по христианской традиции является одним из доказательств истинности воплощения в человеческом образе второго лица Троицы. Возможность запечатлеть изображение Бога, по учению Православной церкви, связана с Боговоплощением, то есть рождением Иисуса Христа, Бога-Сына, или, как обычно называют Его верующие, Спасителя, Спаса. До Его рождения появление икон было нереальным — Бог-Отец невидим и непостижим, следовательно, и неизобразим. Таким образом, первым иконописцем стал сам Бог, Его Сын - «образ ипостаси Его» (Евр.1.3). Бог обрел человеческое лицо, Слово стало плотью ради спасения человека.

Материал подготовил Сергей ШУЛЯК

для Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

Док.фильм «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ» (2007)

Образ оставленный нам самим Спасителем. Самое первое подробное прижизненное описание внешнего вида Иисуса Христа, оставил нам проконсул Палестины Публий Лентула. В Риме, в однои из библиотек, найден неоспоримо правдивый манускрипт, имеющий большую историческую ценность. Это письмо, которое Публий Лентул, управляюший Иудеей до Понтия Пилата, писал властителю Рима.

Тропарь, глас 2

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на крест, да избавиши, яже создал еси, от работы врагу. Темже благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

Кондак, глас 2

Неизреченнаго и Божественнаго Твоего к человеком смотрения, Неописанное Слово Отчее, и образ неписанный и богописанный победителен ведуще неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе.

Молитва ко Господу

Господи Щедре и Милостиве, Долготерпеливе и Многомилостиве, внуши молитву нашу и вонми гласу моления нашего, сотвори с нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже ходити во истине Твоей, возвесели сердца наша, во еже боятися Имене Твоего святаго. Зане велий еси Ты и творяй чудеса, Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи, силен в милости и благ в крепости, во еже помогати и утешати и спасати вся уповающий на Имя святое Твое. А

минь.

Ина молитва ко Господу

О, Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты древле человеческаго естества Твоего лице, пресвятою водою смыв и убрусом отер, чудесно убо на том же убрусе изобразити Себе и Едесскому князю Авгарю во исцеление его от недуга послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержими, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати лица Твоего, Господи, от нас и не отклонися гневом от рабов Твоих, помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О, Всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази Сам Себе в душах наших, да во святыни и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славити не престанем во веки веков. А

минь.

.JPG)